|

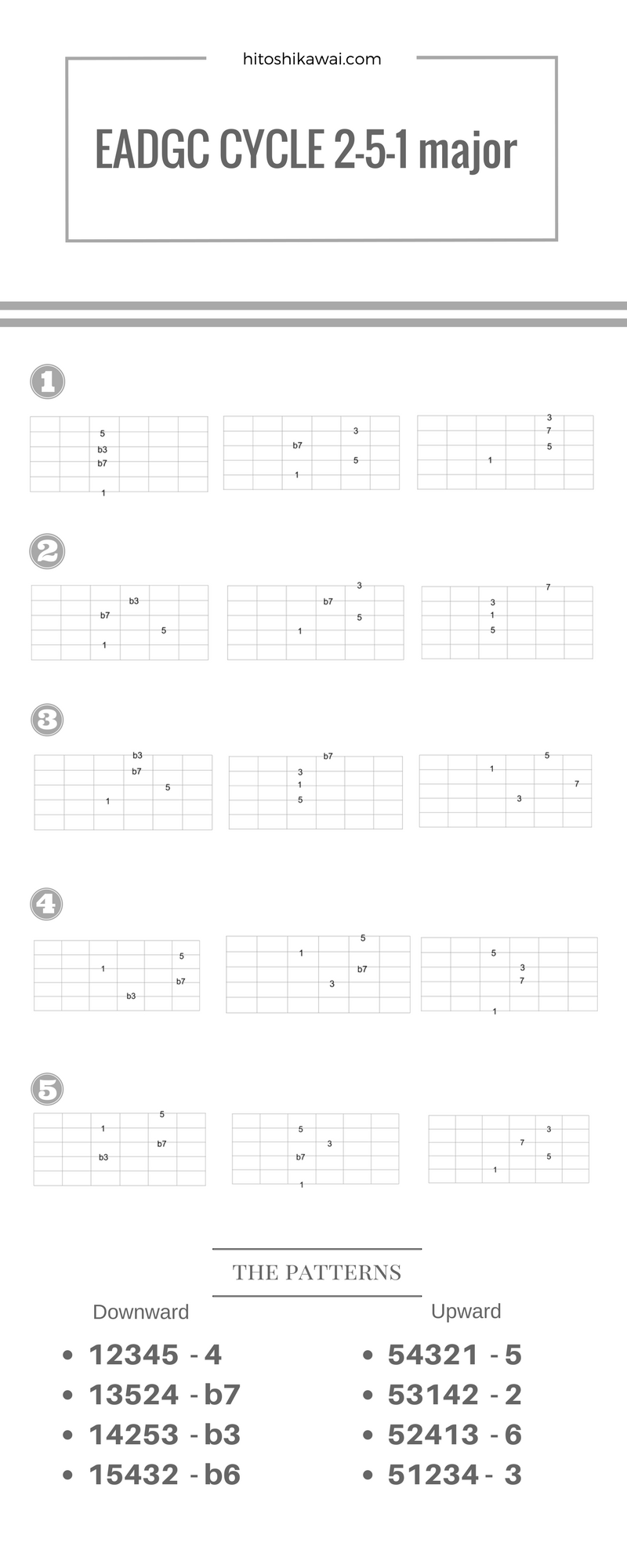

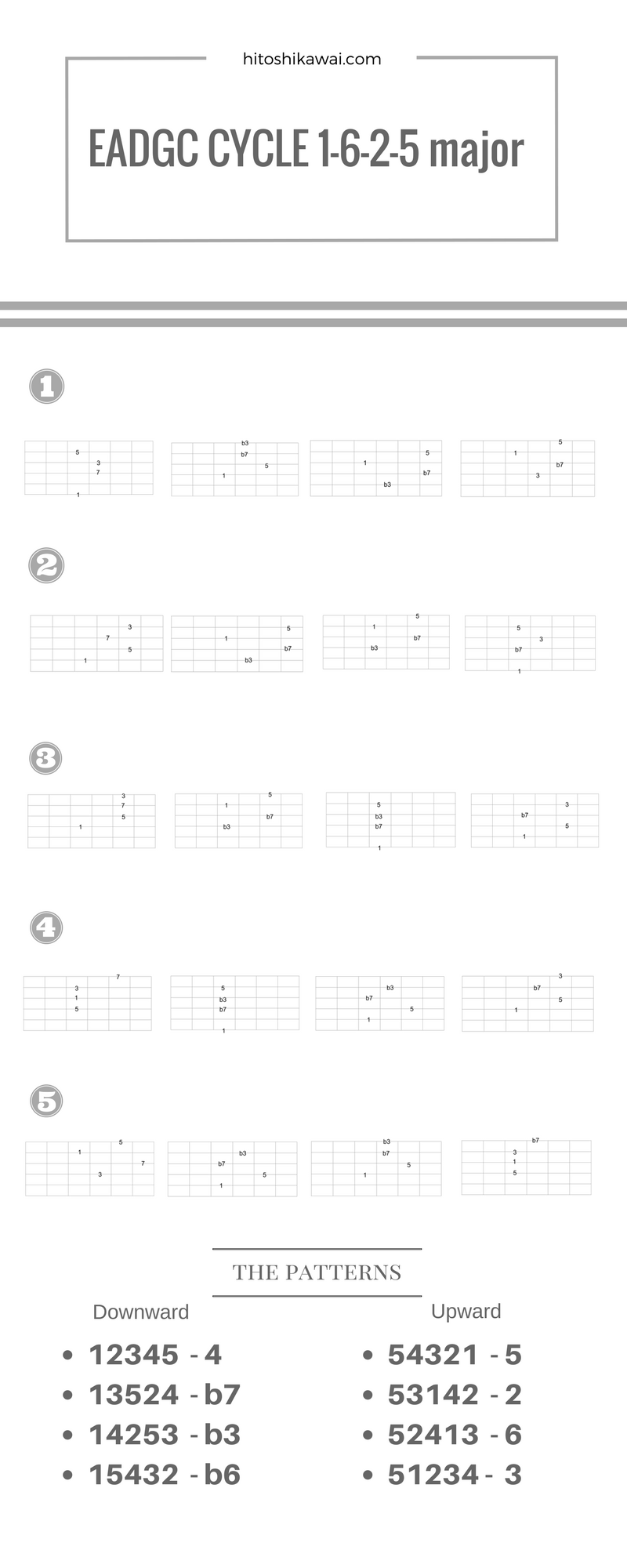

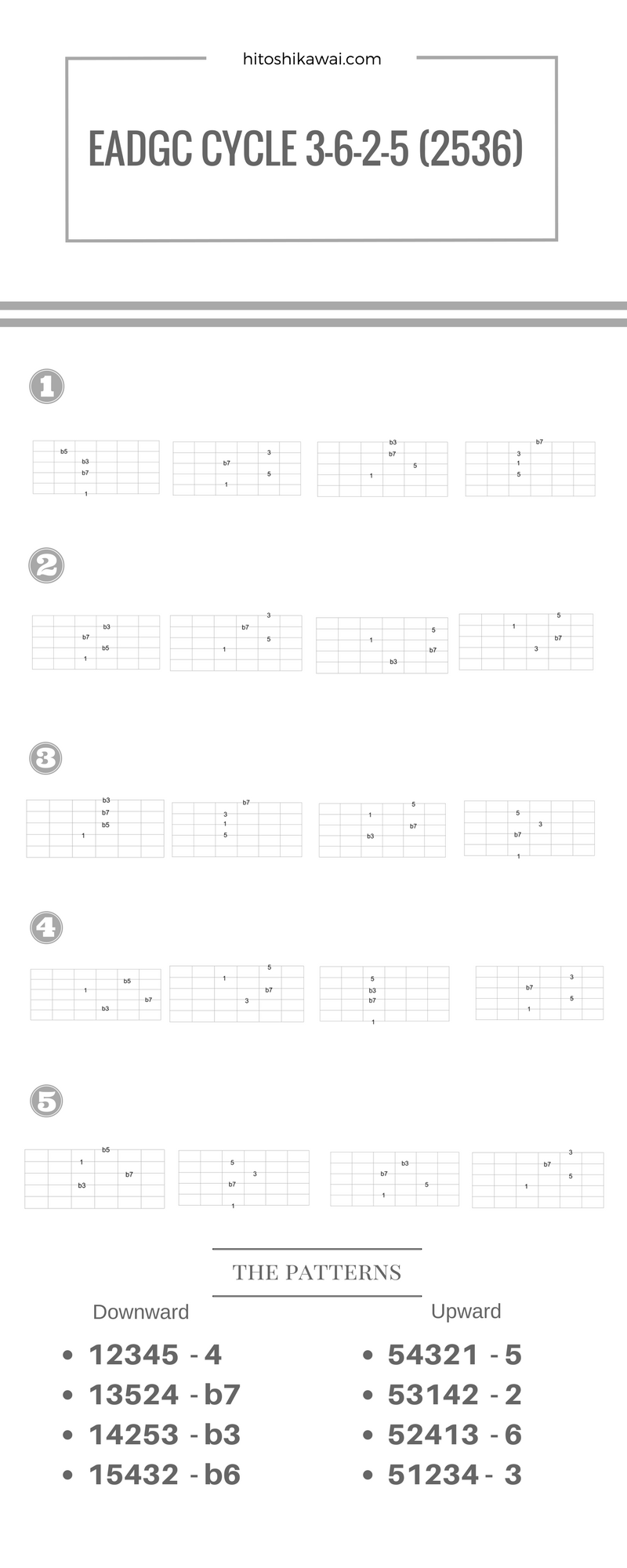

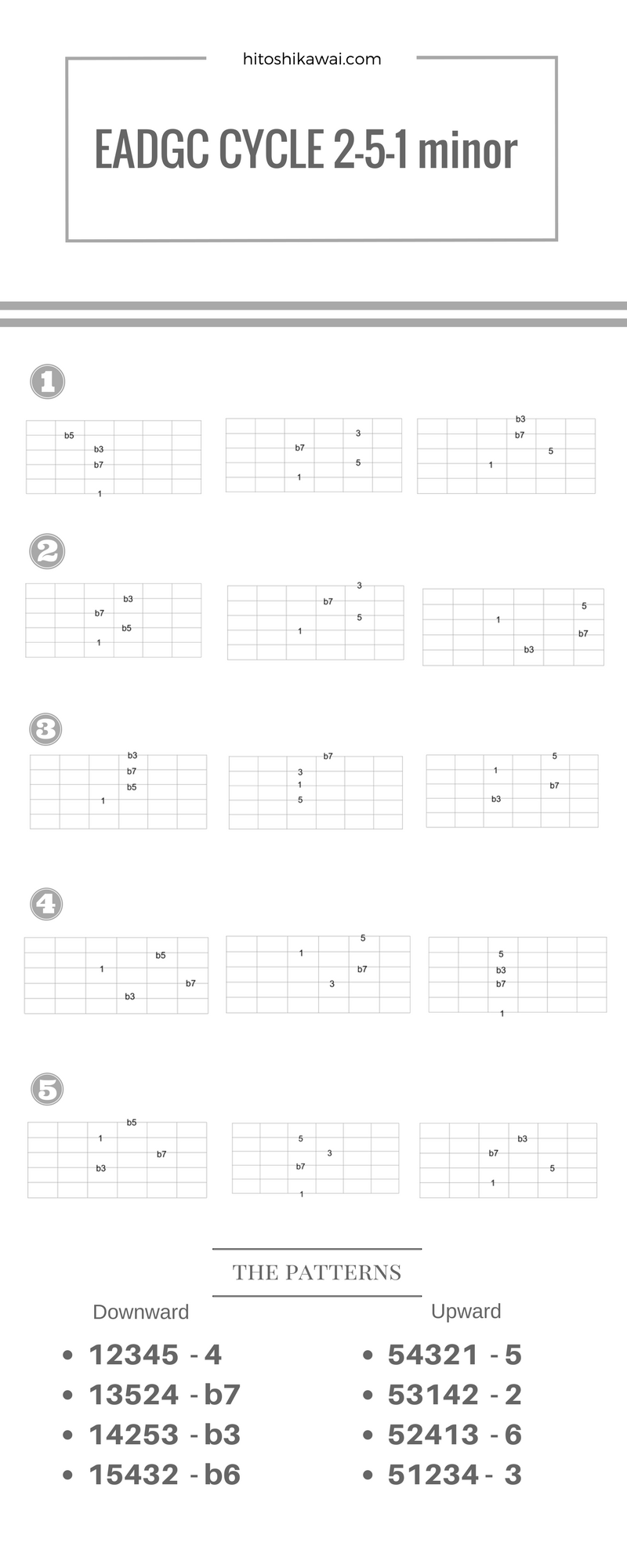

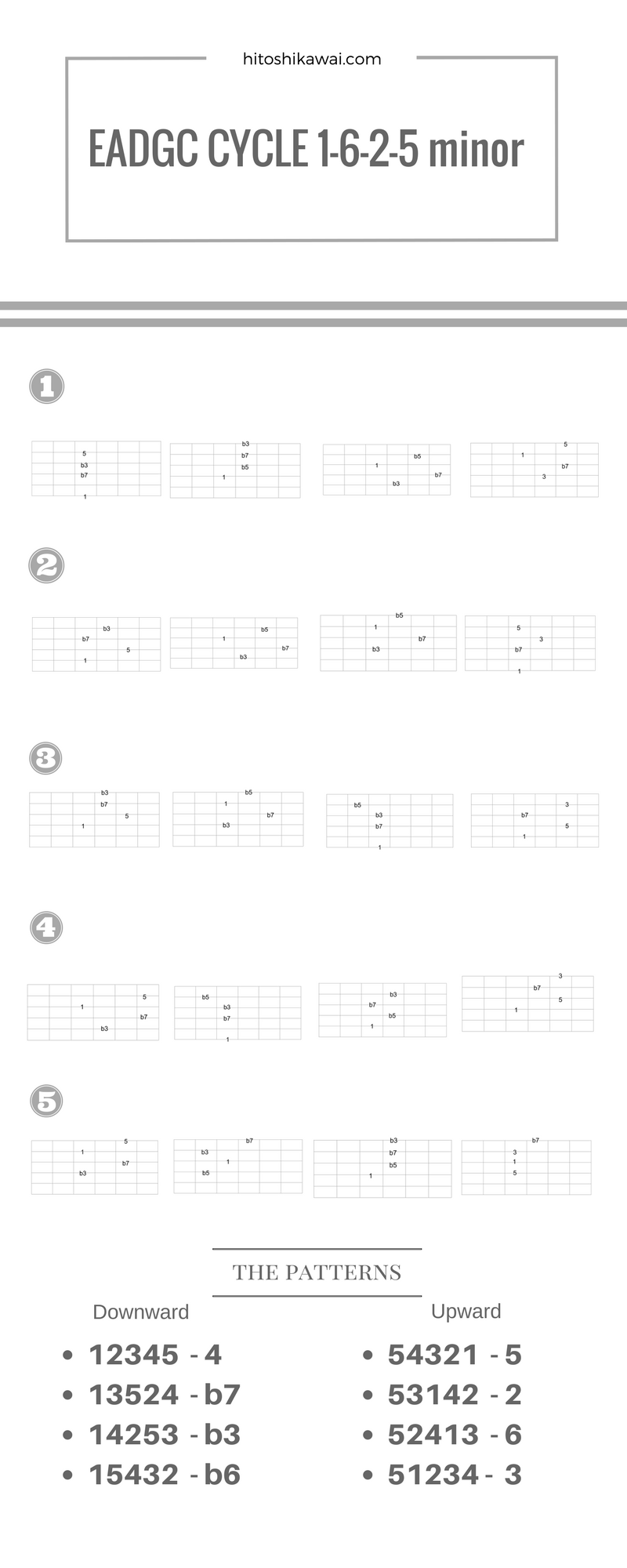

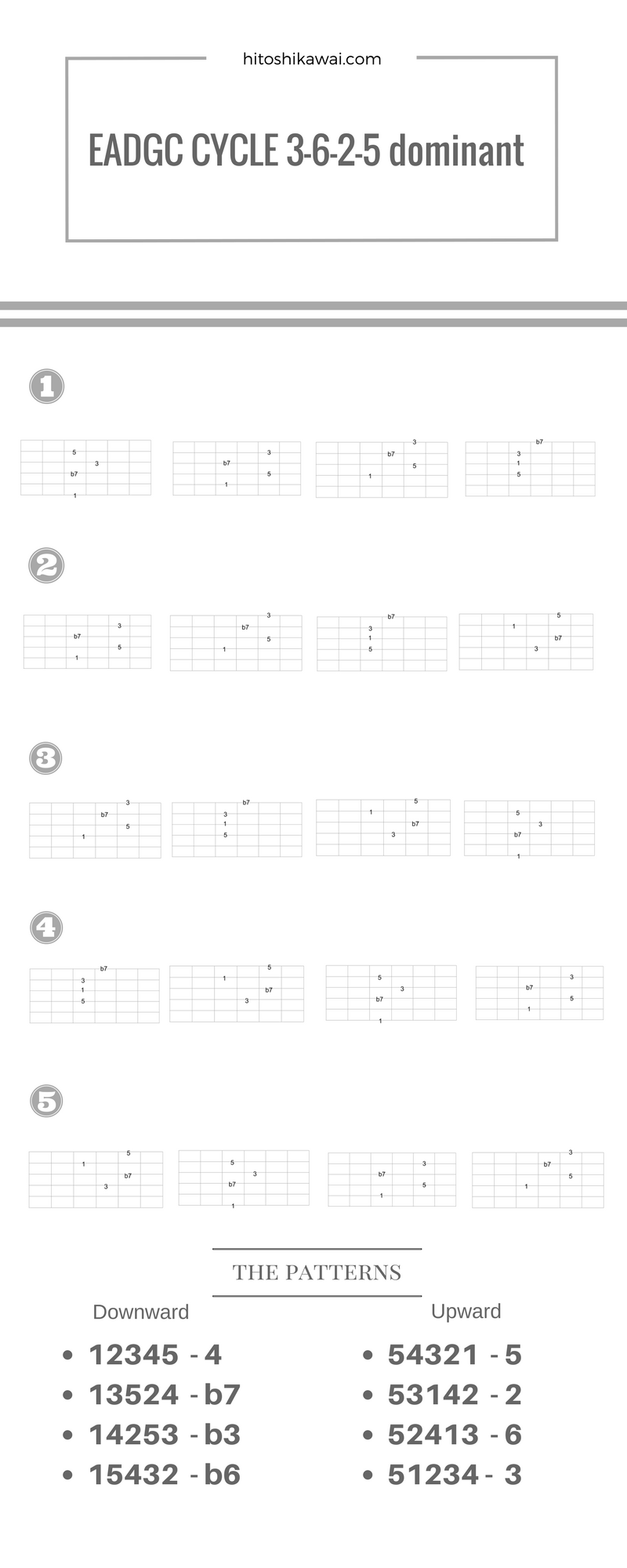

2−5−1などのコード進行は指板を垂直に見れば簡単に覚えられます。 平行移動で覚えた人はアドリブで行き詰まります。 ジャズスタンダードのコード進行の大半は、4度進行のミックスです。 4度進行はギターのデザインと完全一致します。 指板を垂直に見れば、簡単に覚える事ができ、アドリブに活かせるのです。 (注意)ダイアトニックコードと4種の7thコードのマスターが前提です。フォームを押さえられるだけで、理解していない人は多いです。下のパターン練習はシンプルで役に立ちますが、理解が不足していると応用を利かせられません。EADGCサイクルとサークルオブ5thsをよく理解した人がこの先の実践に準備できていると言えます。

|