|

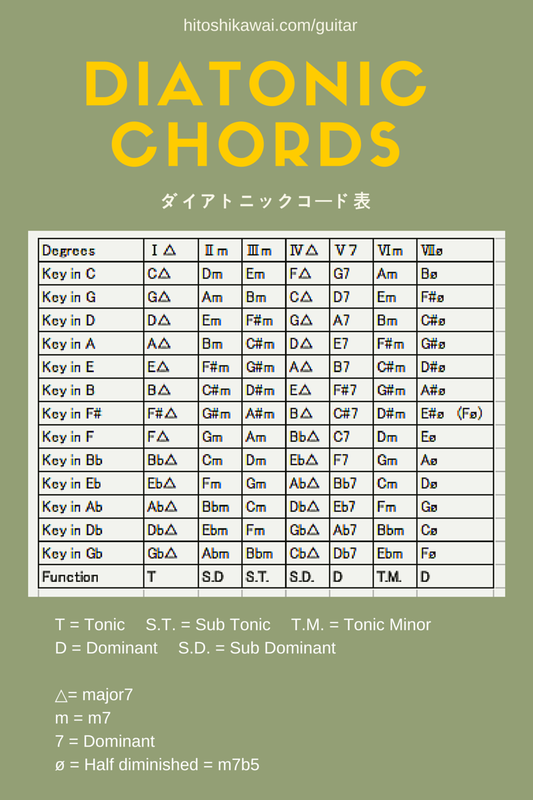

「ダイアトニックコードを知らない?」もったいないです、チャートを受け取って下さい。 音楽理論の基礎を覚えると、コード進行をすぐ覚える事ができ、転調にも対応できるようになります。 一旦覚えると、「これを知らずにどうやってギターを弾くのか?」と思うでしょう。 ギタリストだけでなく、ミュージシャンにとっての最重要トピックなのです。 下のチャートにまず目を通して下さい…

|

2 コメント

大林 幹夫

8/25/2019 07:56:17 am

ネットで偶然あなたのサイトを見つけました。クラシックギターをかじってますが、最近ソロギターに興味を持ち、最終的にはこれかなと思って音楽理論をかじり、面白さにのめり込んでいます。

返信

ひとし

8/25/2019 06:36:54 pm

ありがとうございます!理論は実用的なものから学ぶと、面白いですね。「必要だから学ぶ」くらいがいいと思います。

是非ご活用ください、また何でもメールでご質問くださいね。

返信

あなたのコメントは承認後に投稿されます。