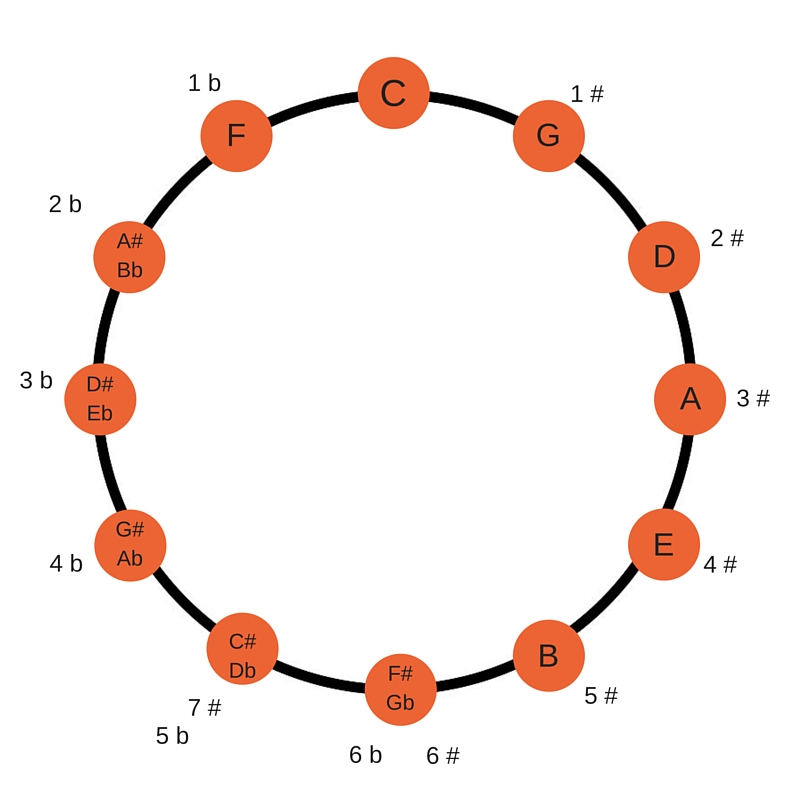

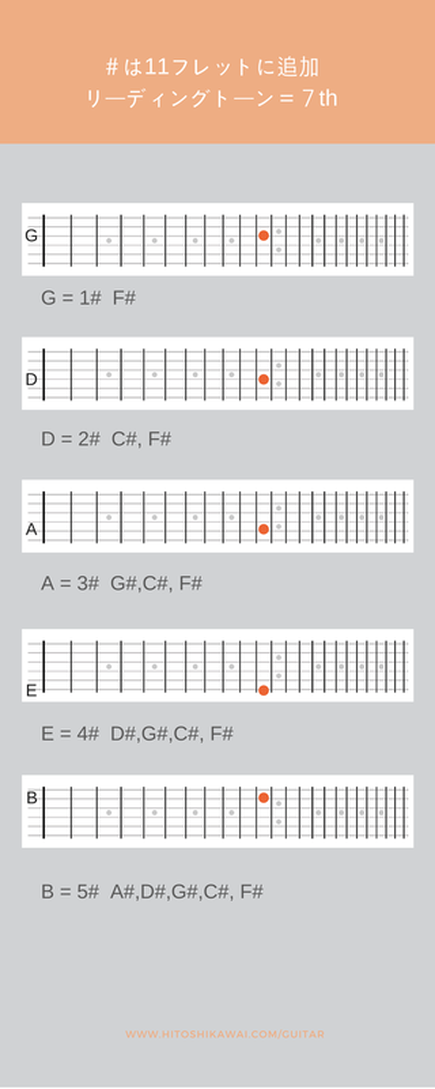

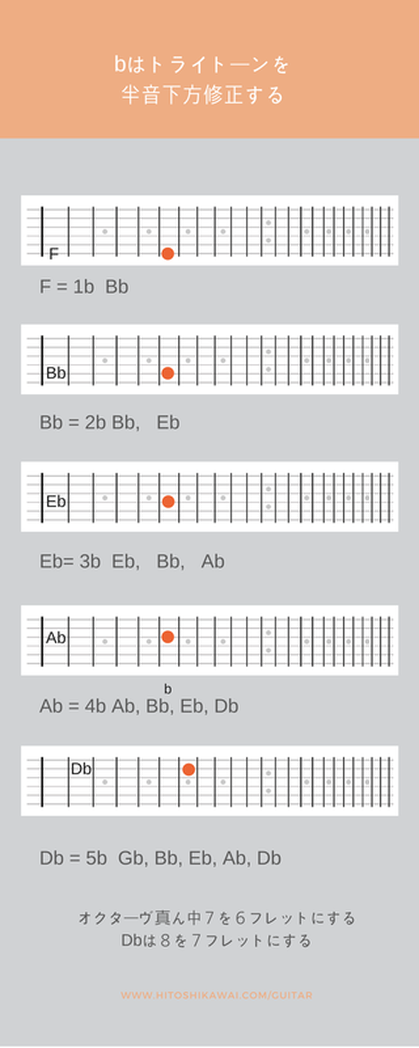

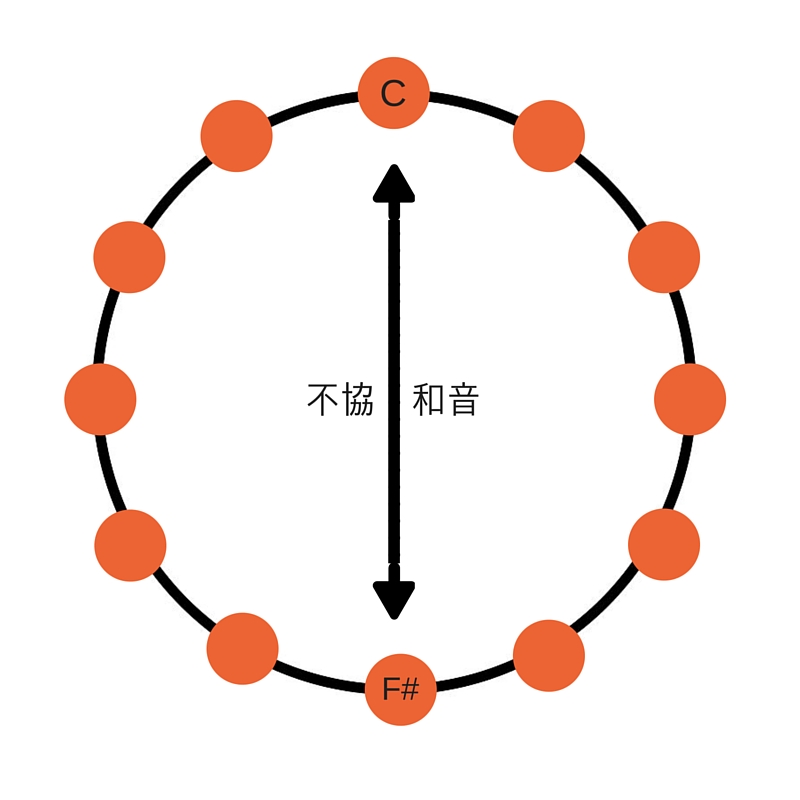

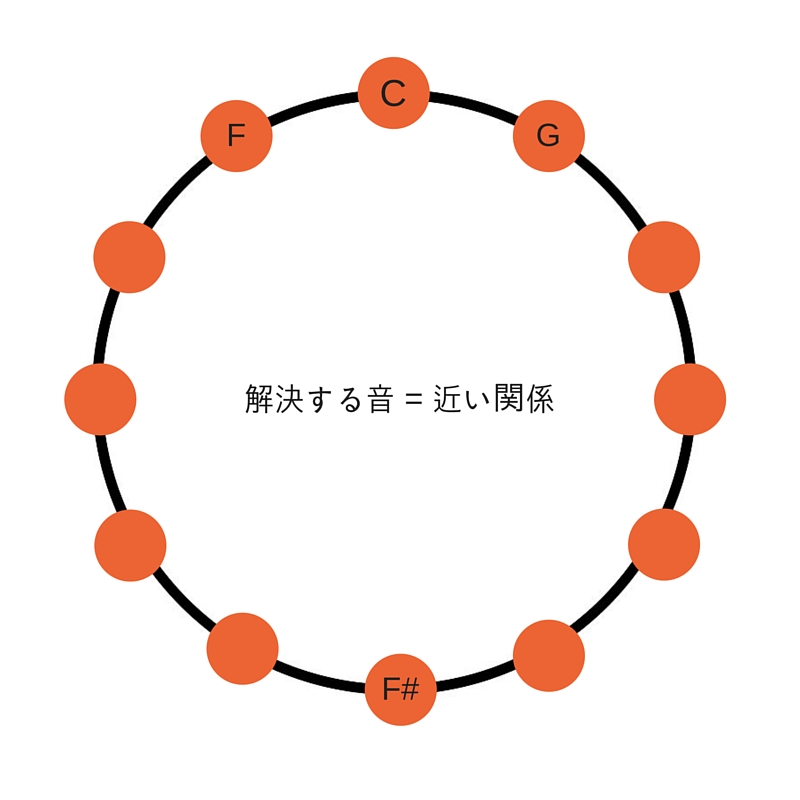

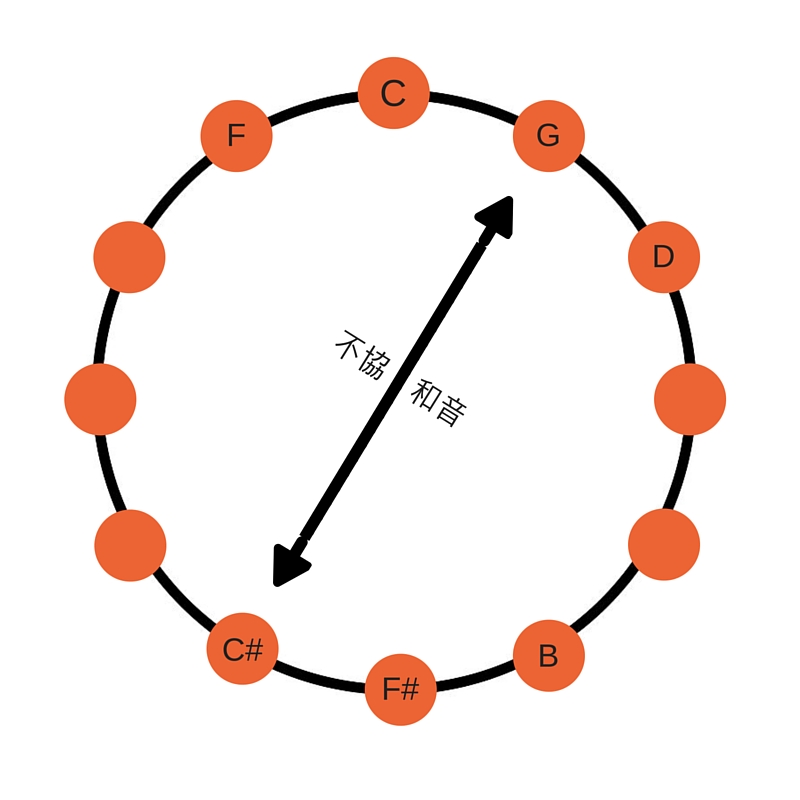

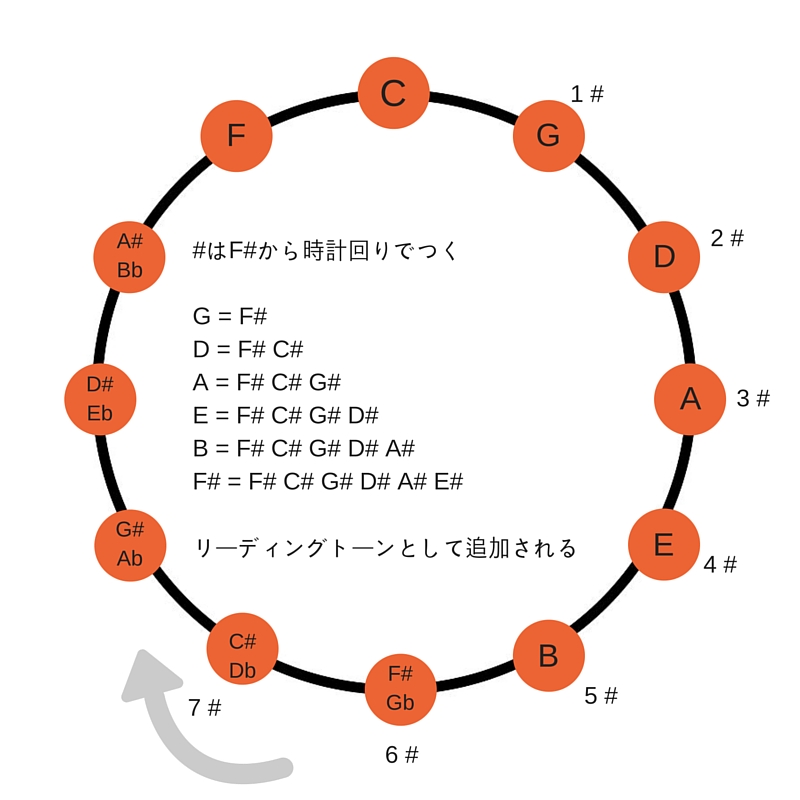

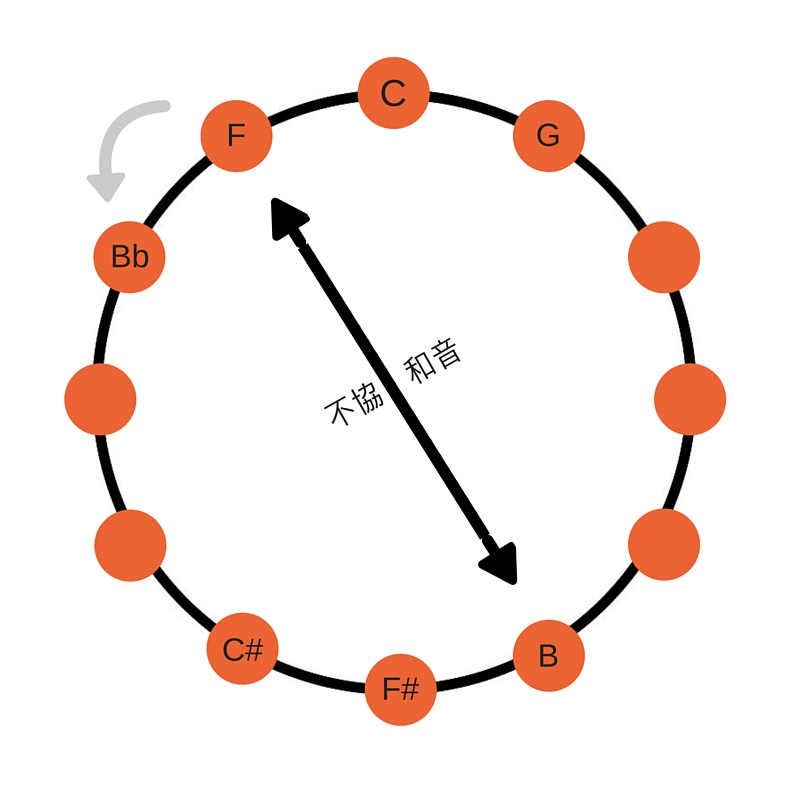

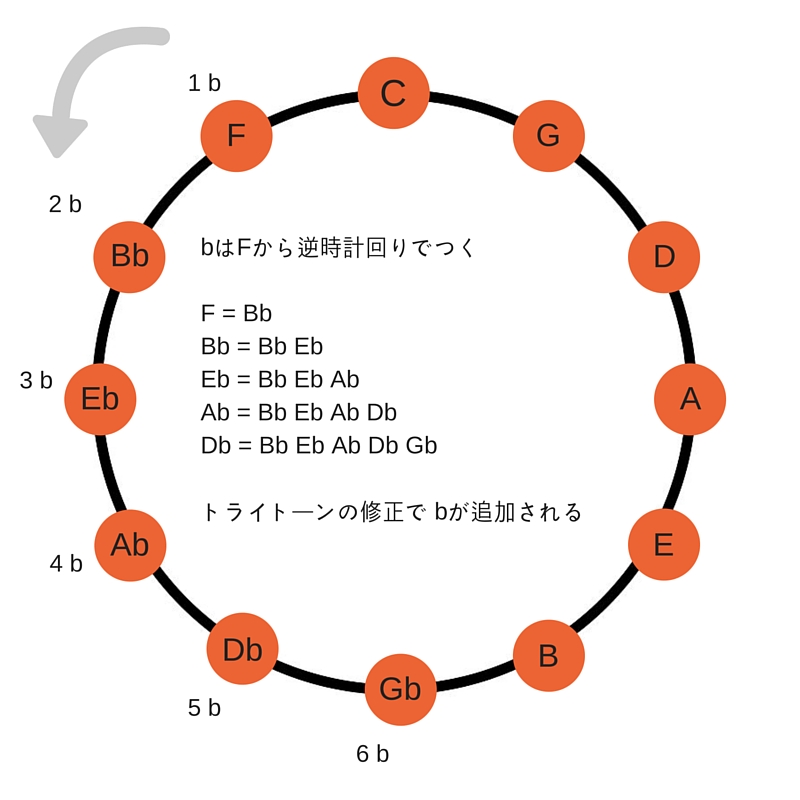

サークルオブフィフス、#や♭の付き方は、ギターを使えば簡単に分かります。キーやダイアトニックコードだけでなく、コード進行の説明にもサークルオブフィフスは基礎となるので、超重要なトピックです。

例えばピアニストに… 「♭が4つだからA♭のキーだね」 とメロディだけの楽譜を渡されて困ってしまったり、またシンガーに 「キーが合わないから3度上げてよ」 と言われ、ダイアトニックコードでどの音に#や♭がつくか混乱してしまう… という悩みはありませんか? これを放置すると、苦手なキーでは全く弾けない状況に陥ります。 カントリー、フォーク、ロックは#系のキーが好まれ、♭系が苦手なギタリストは多いです。 今回はその悩みを簡単に解決する方法と、少し掘り下げて理解する方法を紹介します。

|