|

CAGEDシステムでスケールを学びアドリブを楽しむ、でもしばらくして行き詰まるでしょう。

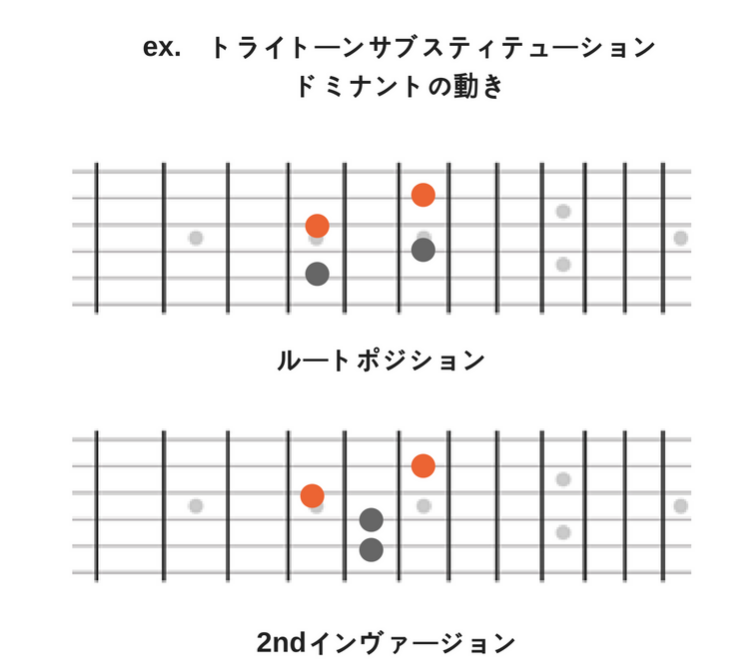

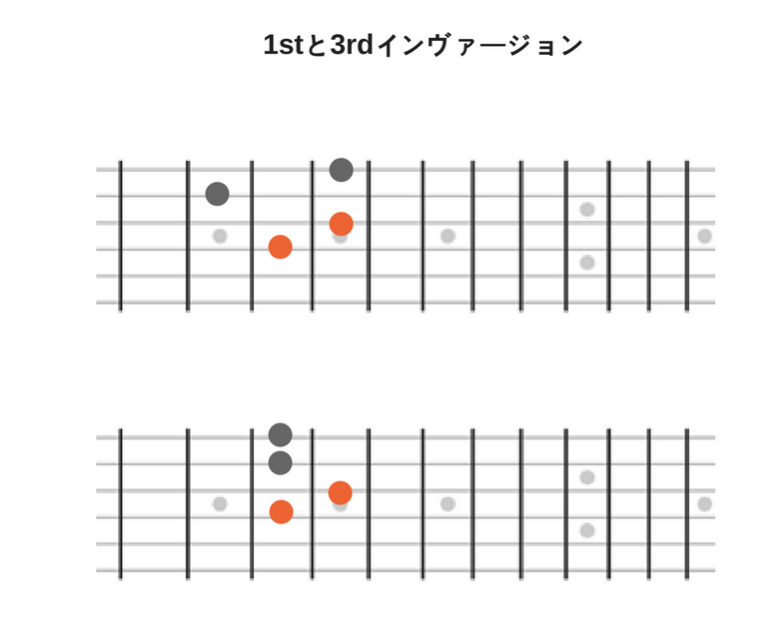

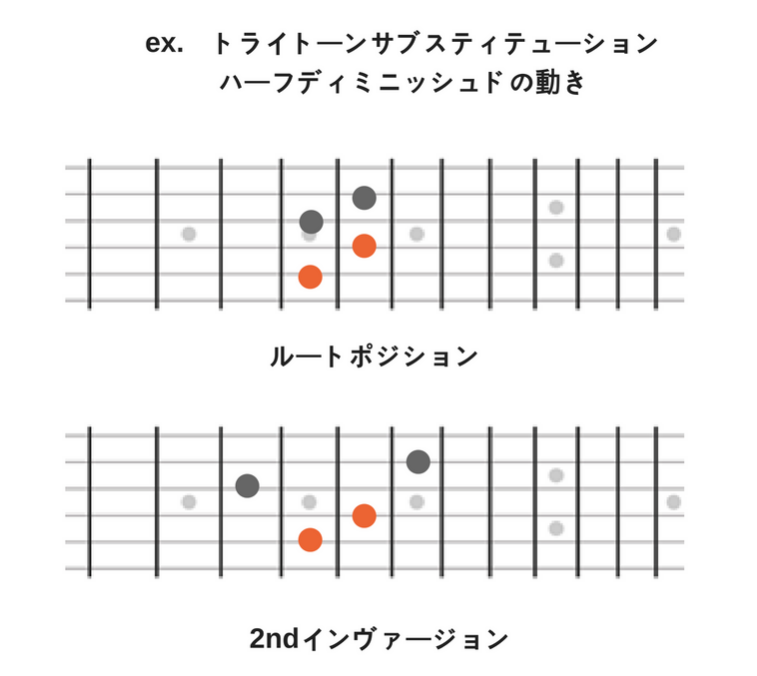

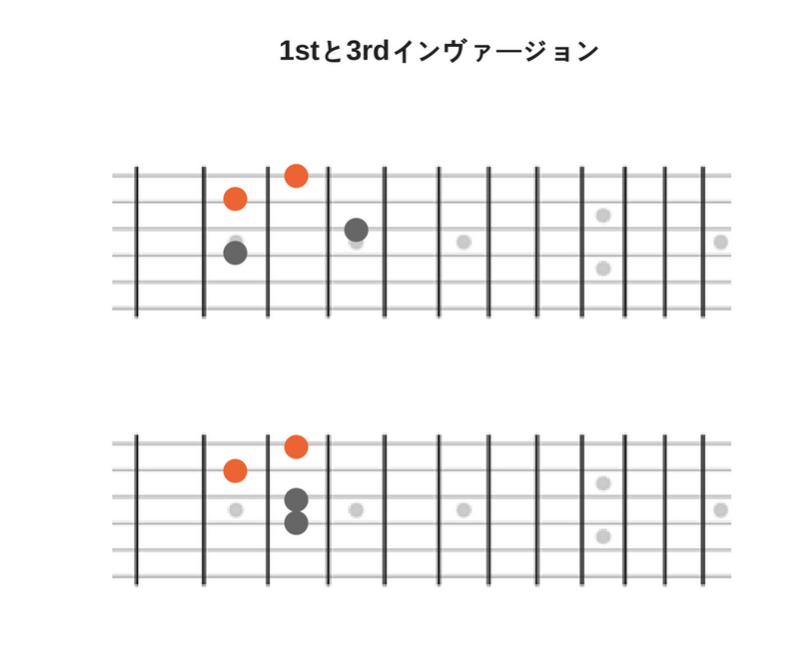

スケールで作るフレーズはハーモニックな要素が乏しいです。 結局は基礎的なコードとコード進行を指板で理解し、指と耳に仕込むに尽きます。 そしてギターはそれが簡単にできるようにデザインされているのです。 EADGCサイクルを使って、よくある4度進行のパターンを以前の記事で紹介しました。 アルペジオを練習するだけでは実用性が乏しいと感じませんか? 今回は、コードトーンを身につけるための、具体的な練習方法を紹介します。

|