|

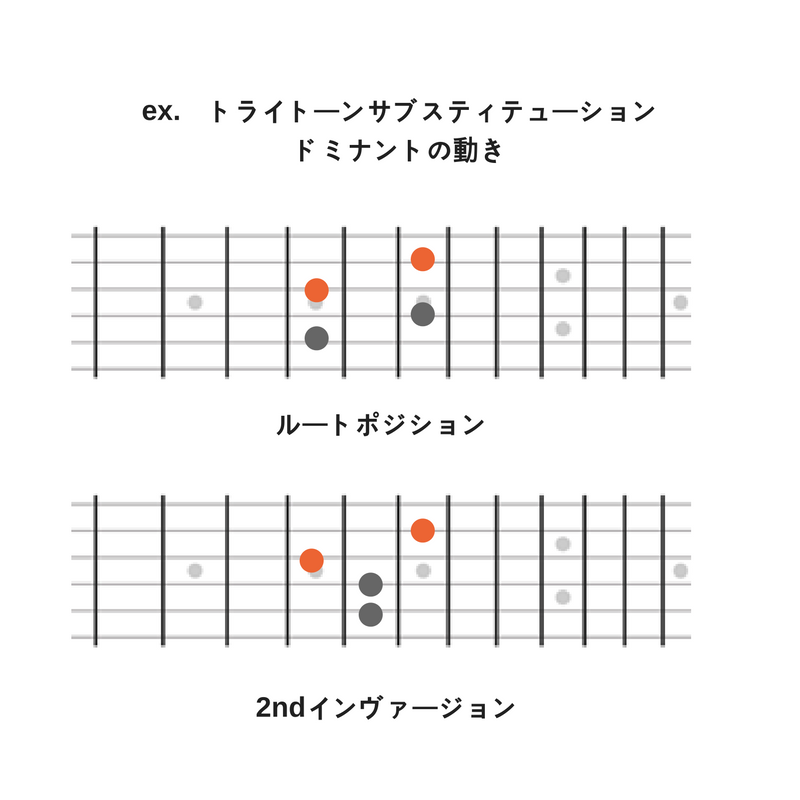

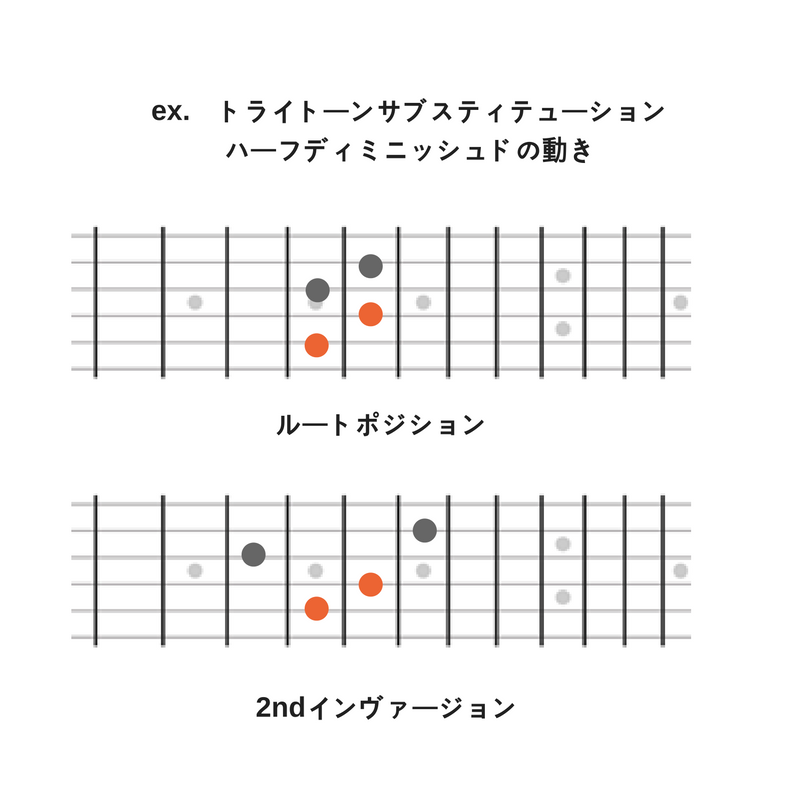

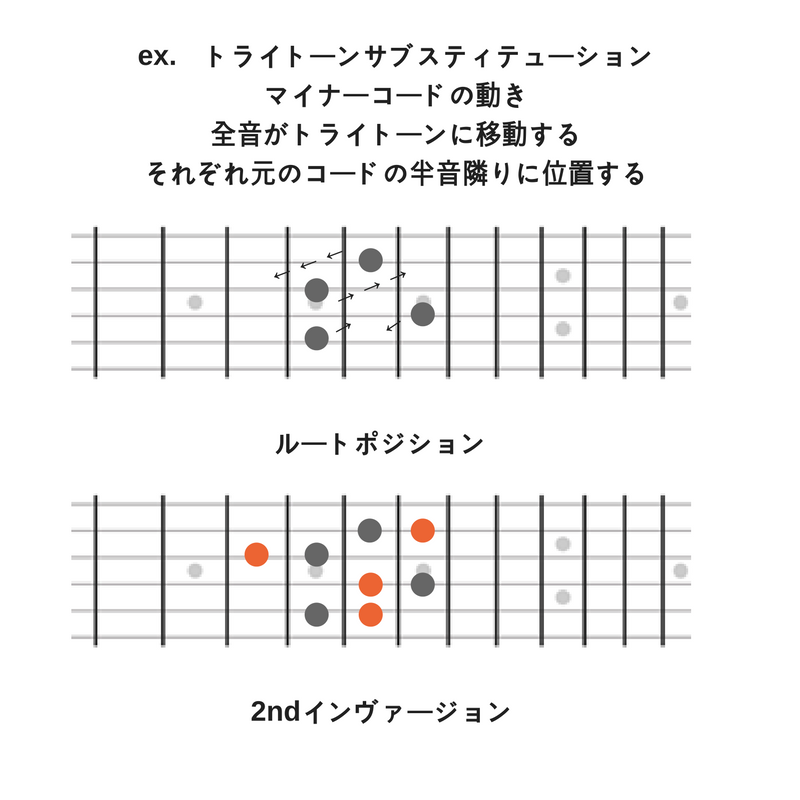

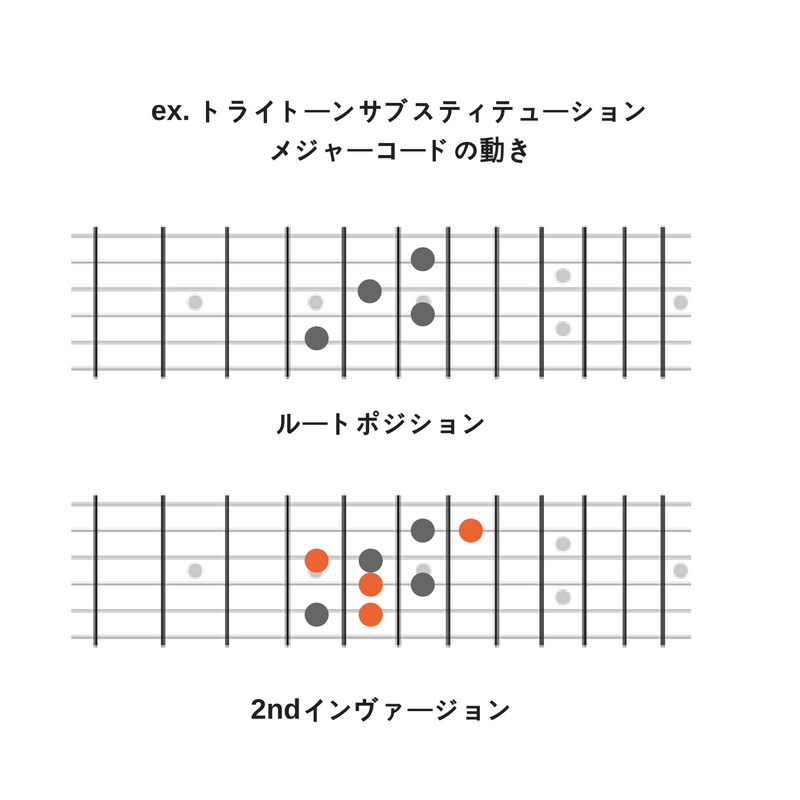

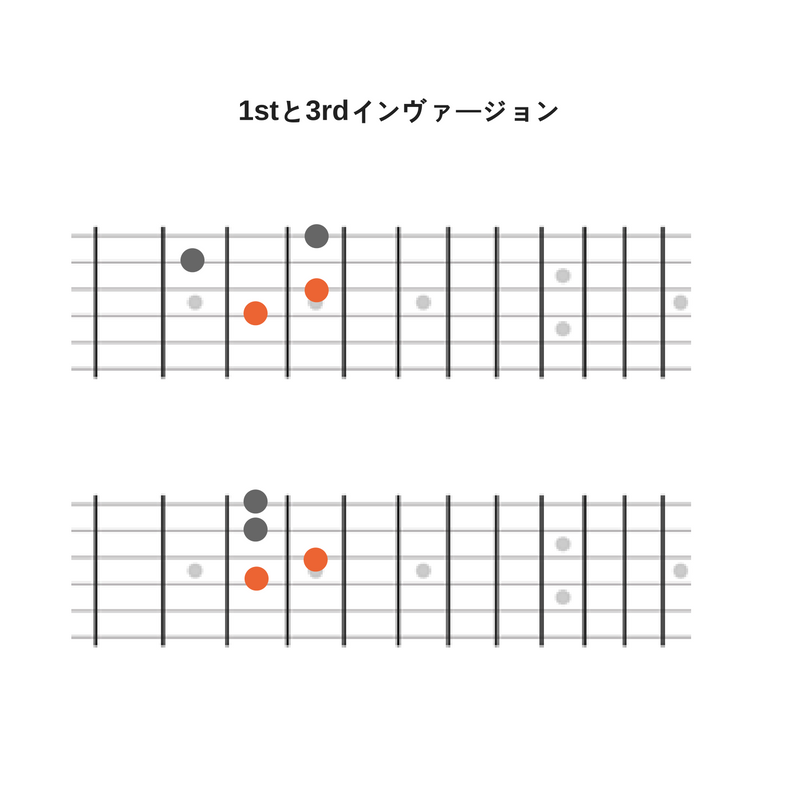

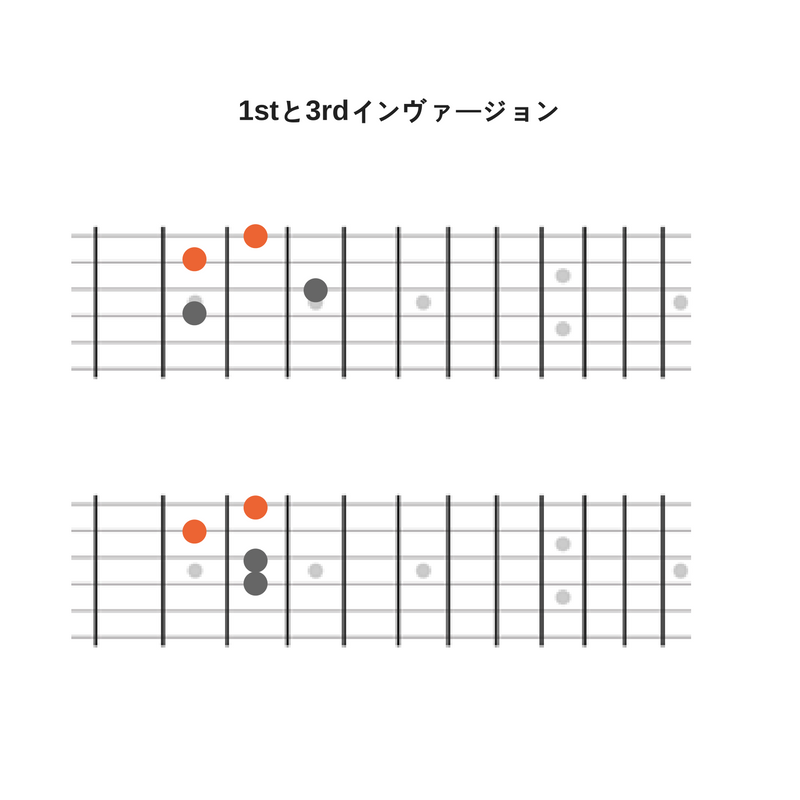

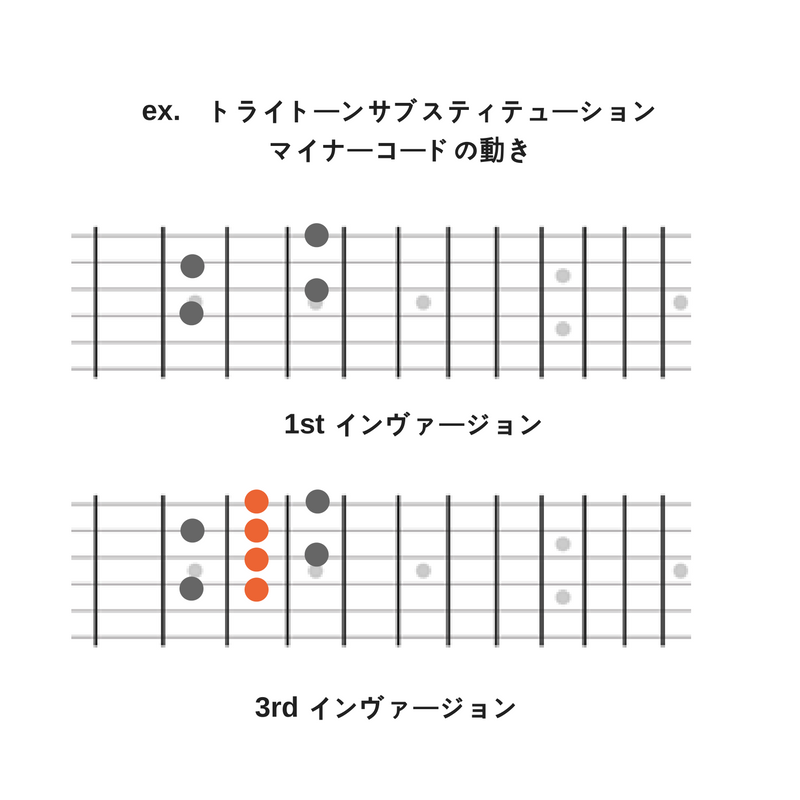

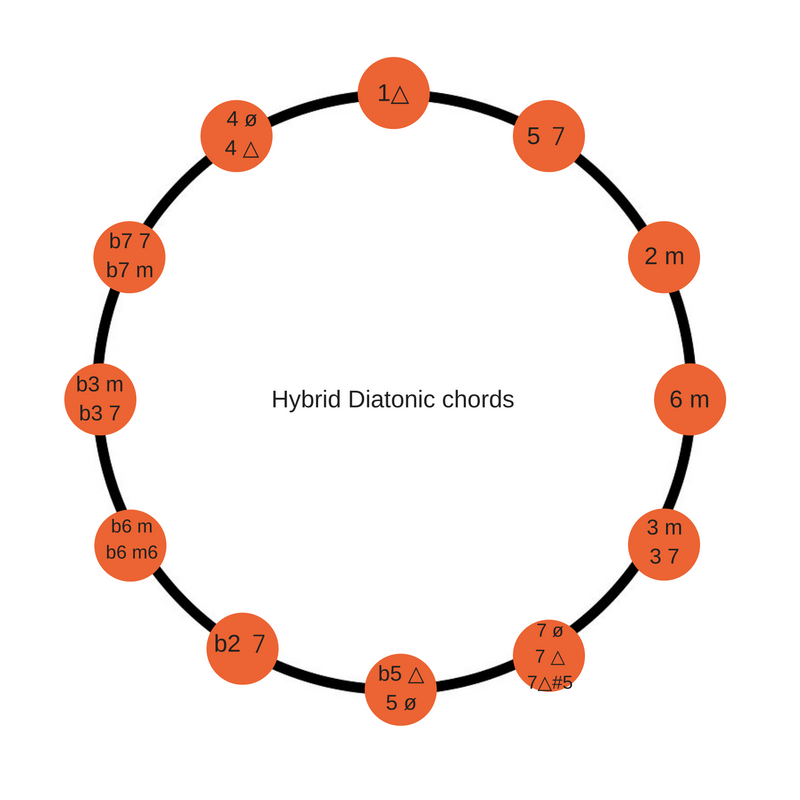

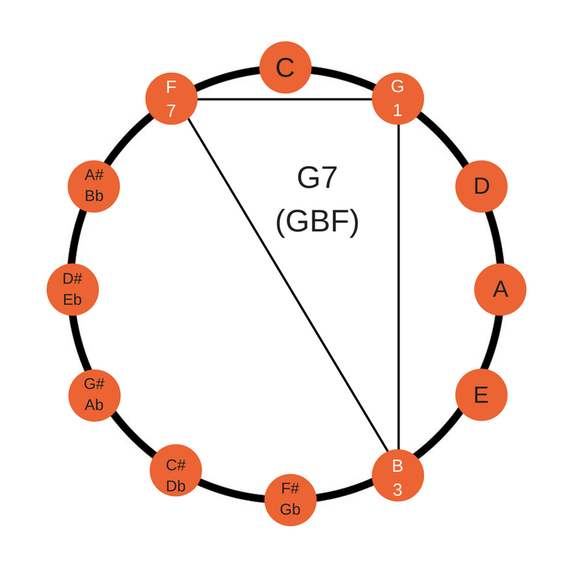

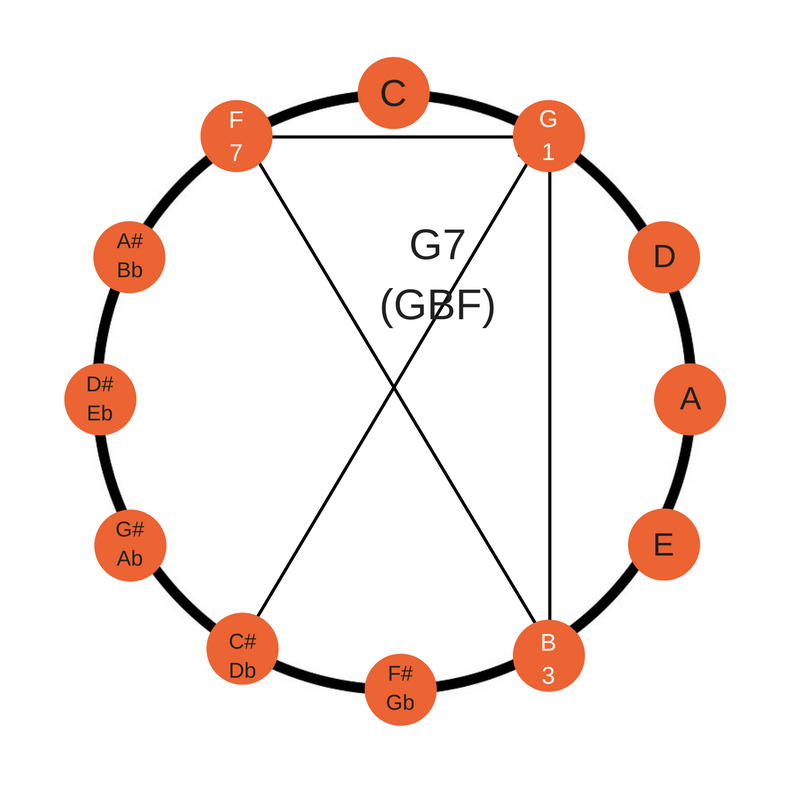

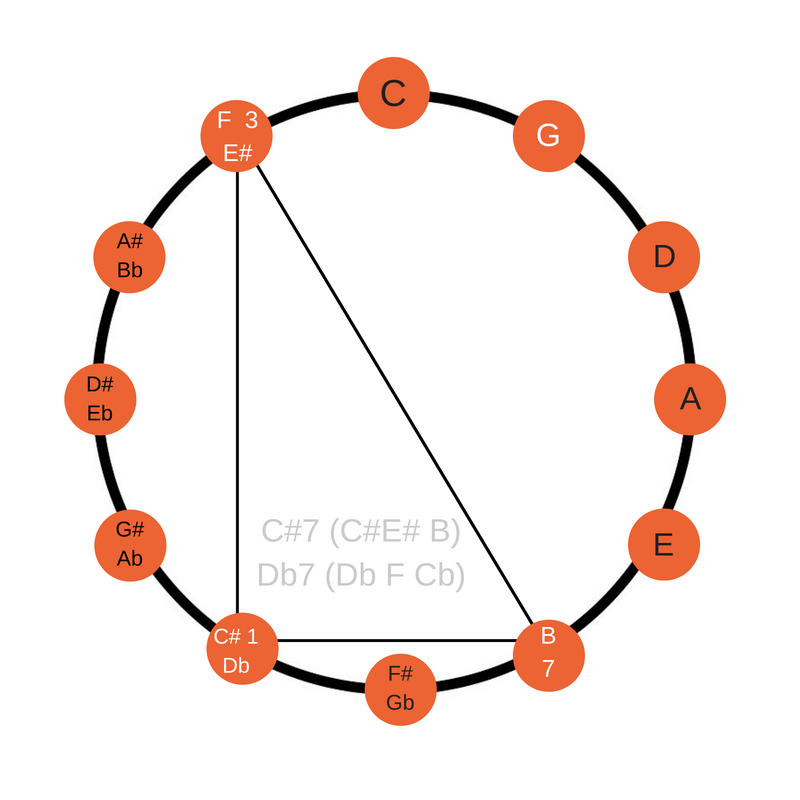

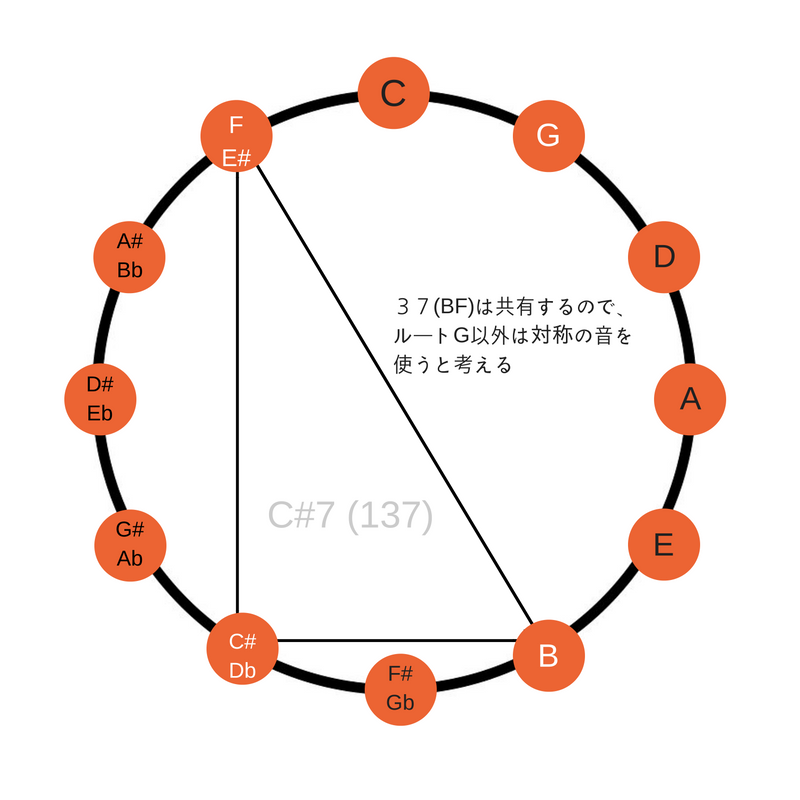

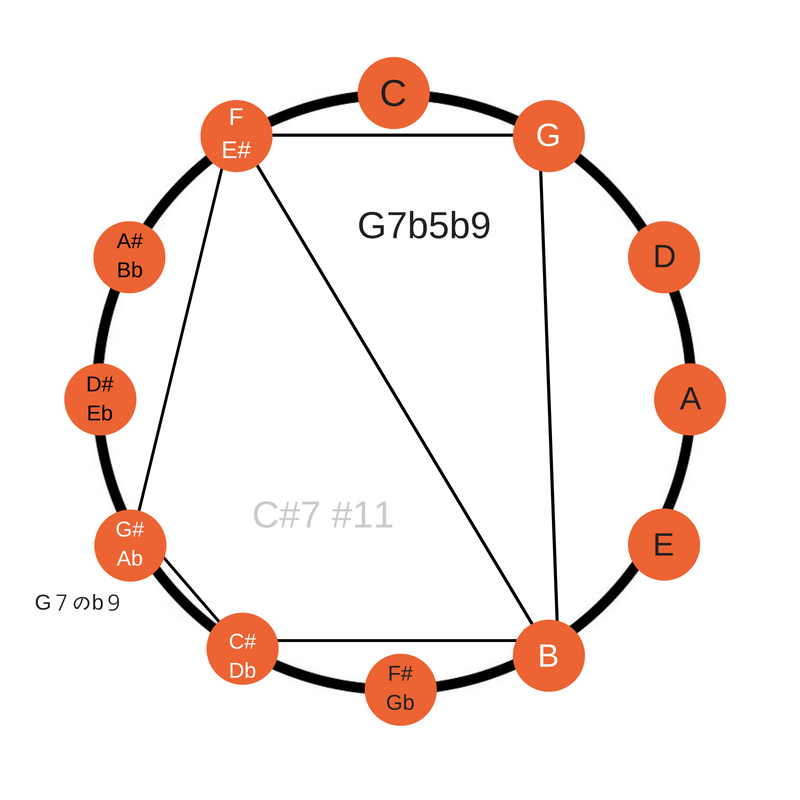

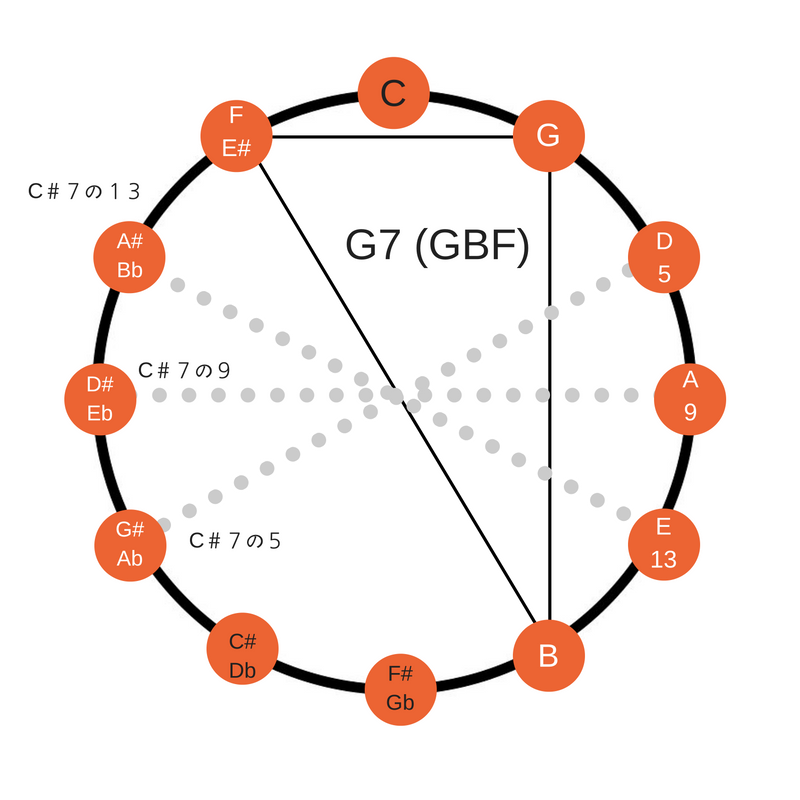

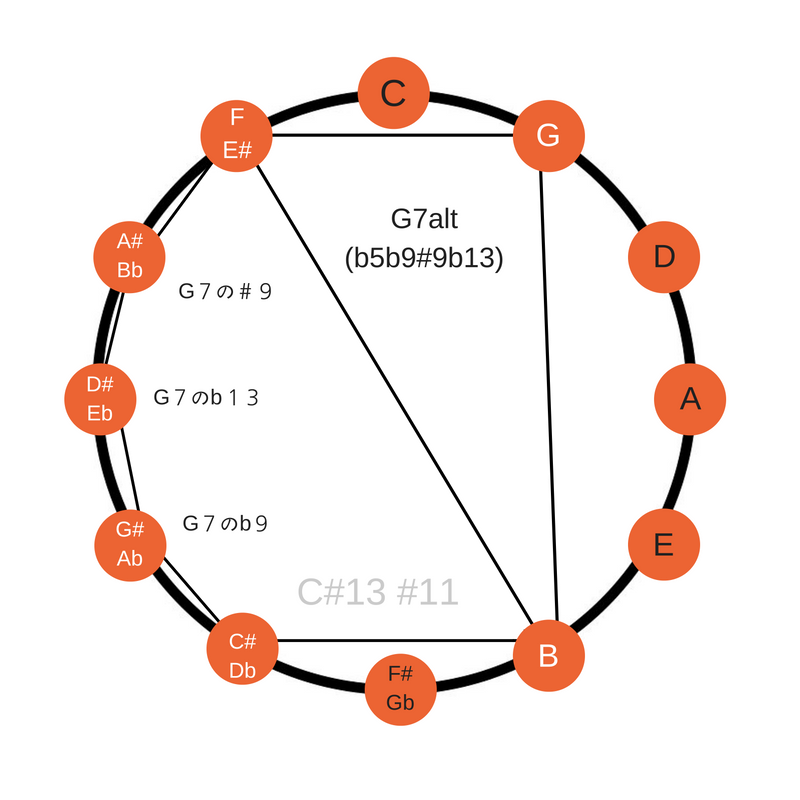

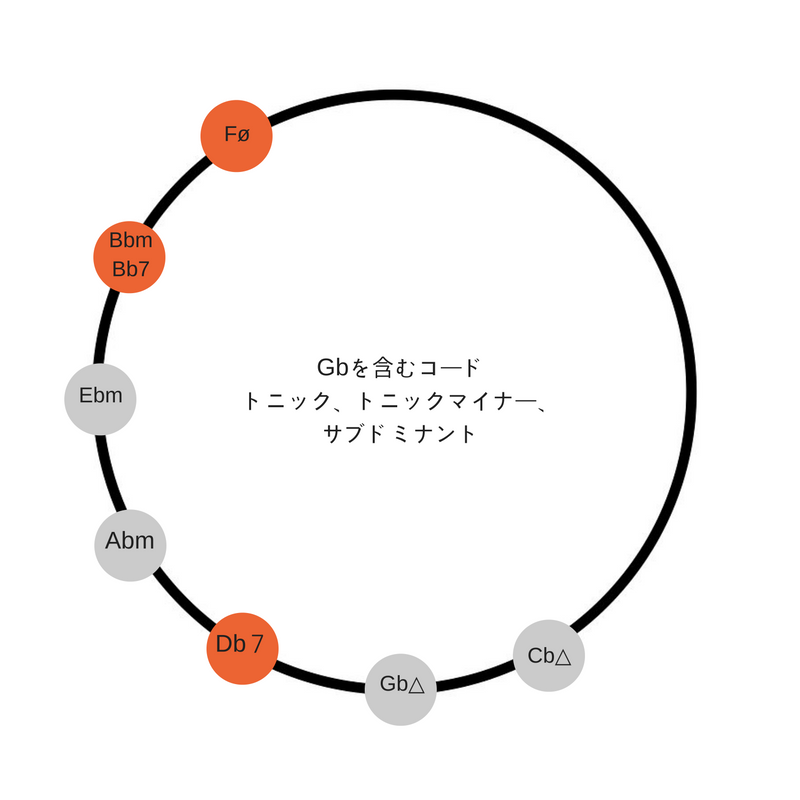

オルタードスケール、代理コードなどを一カ所で把握する方法…つまり、ドミナントの時に自由に弾くためのアイデアをシェアします。

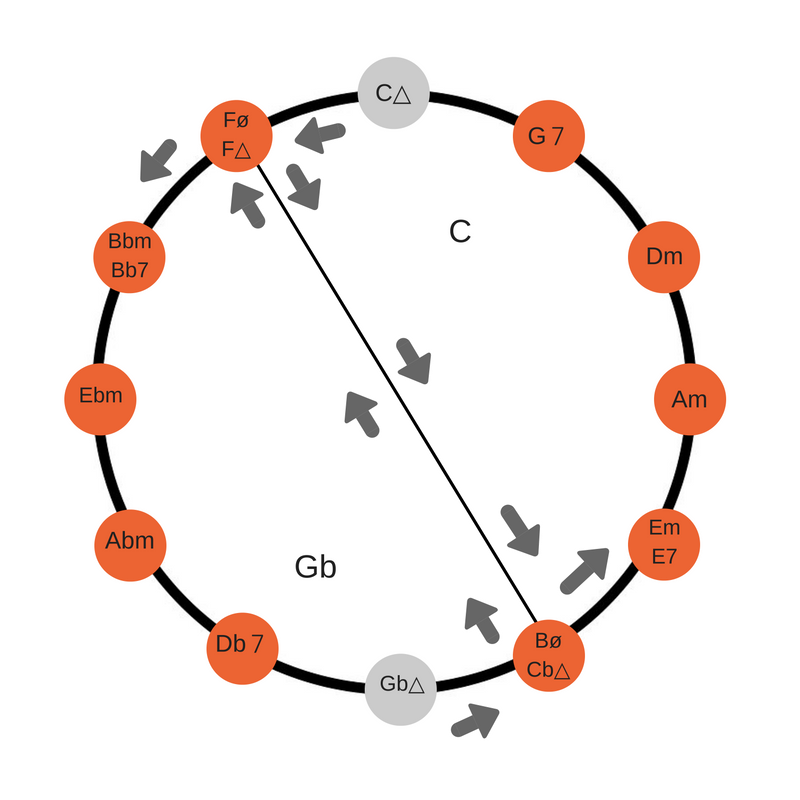

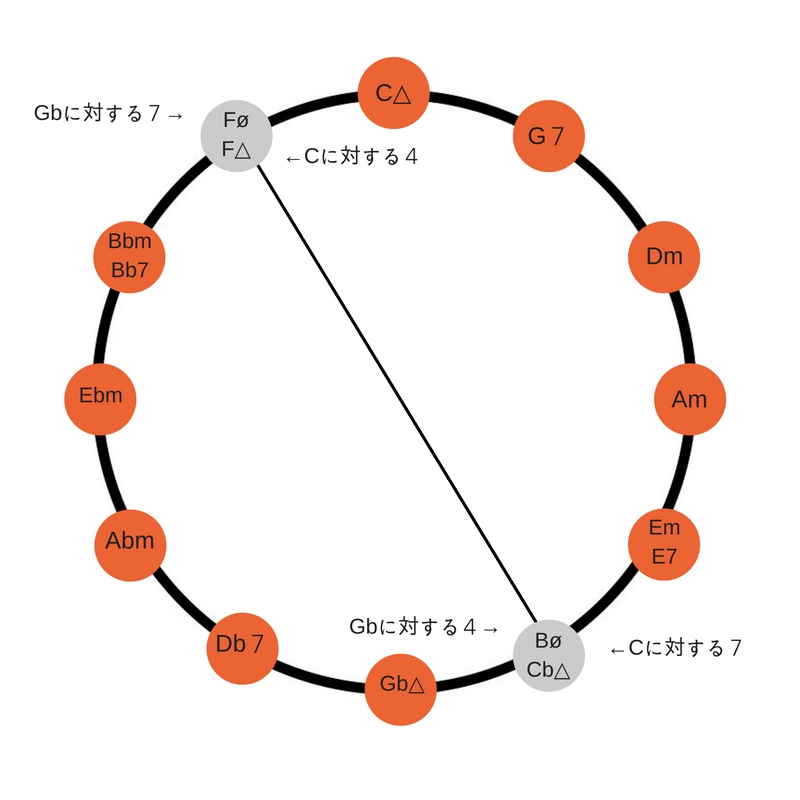

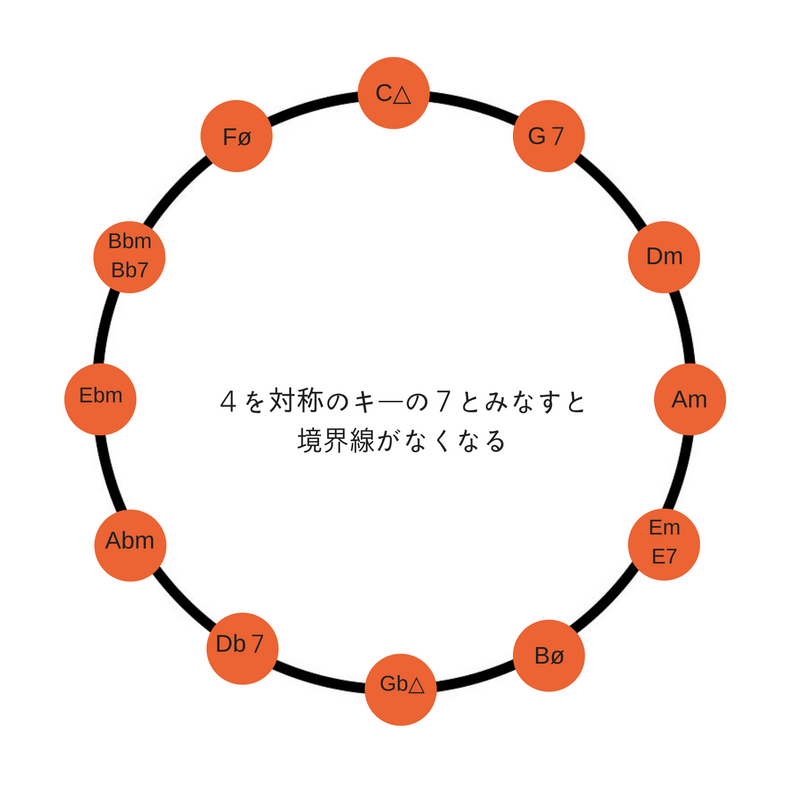

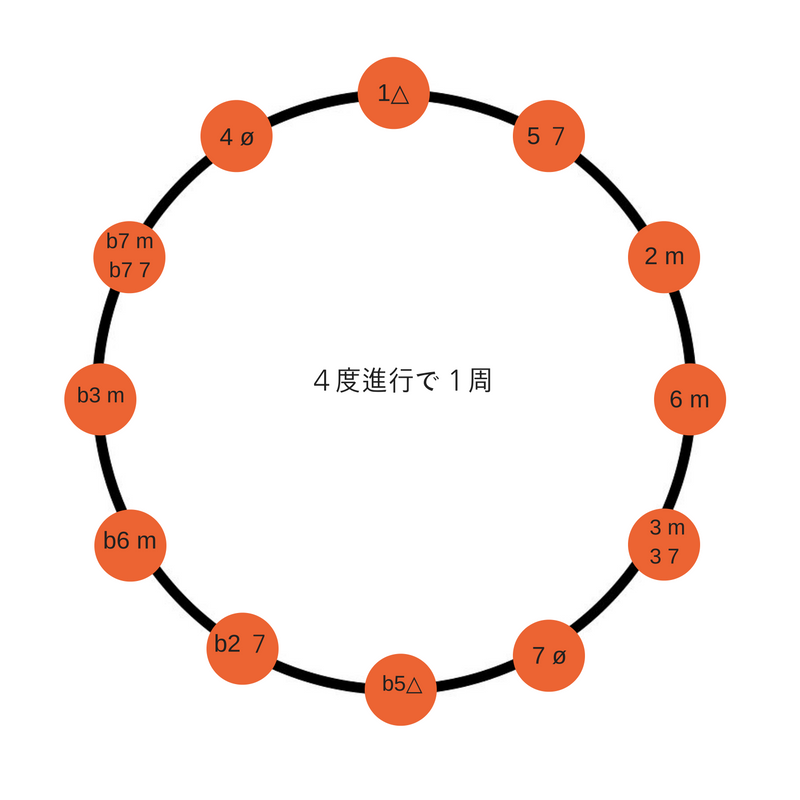

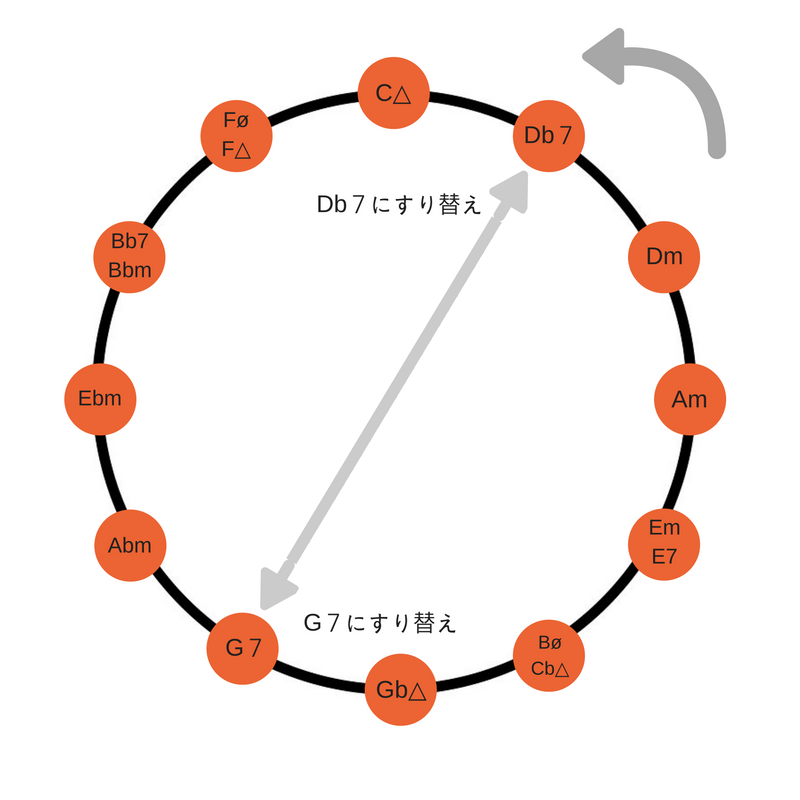

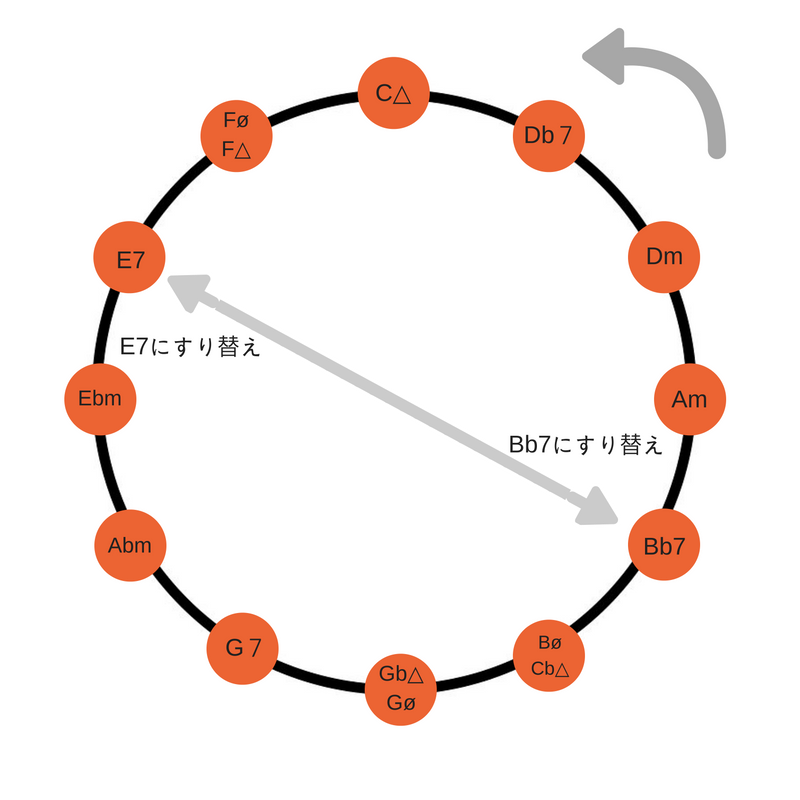

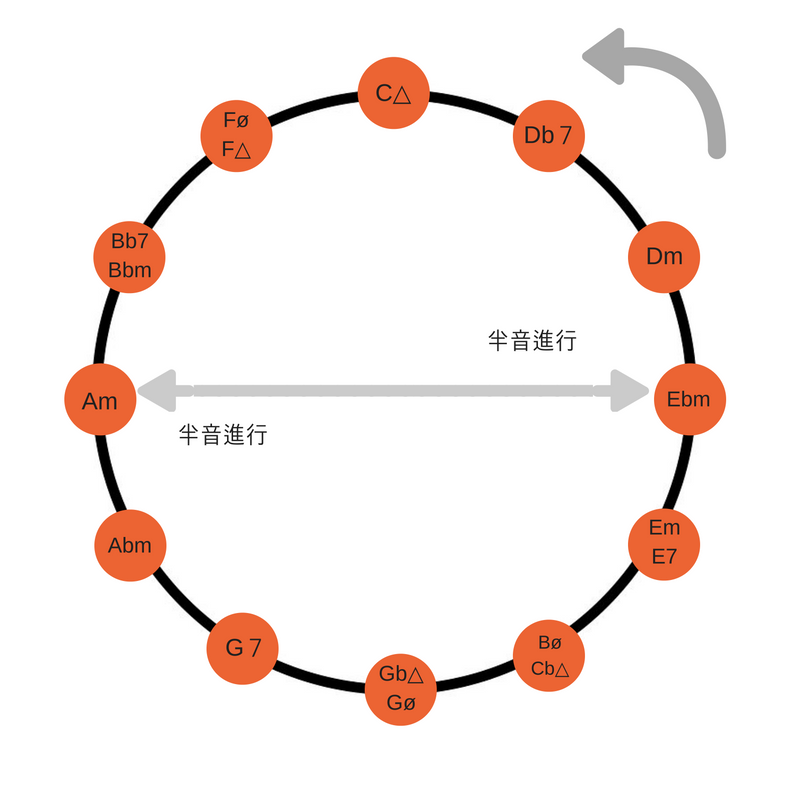

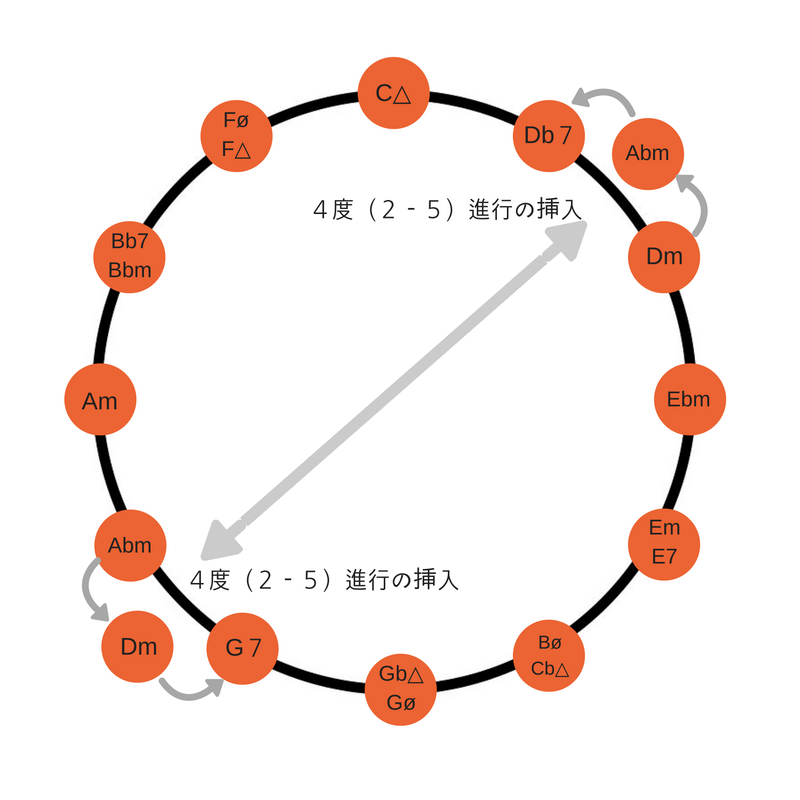

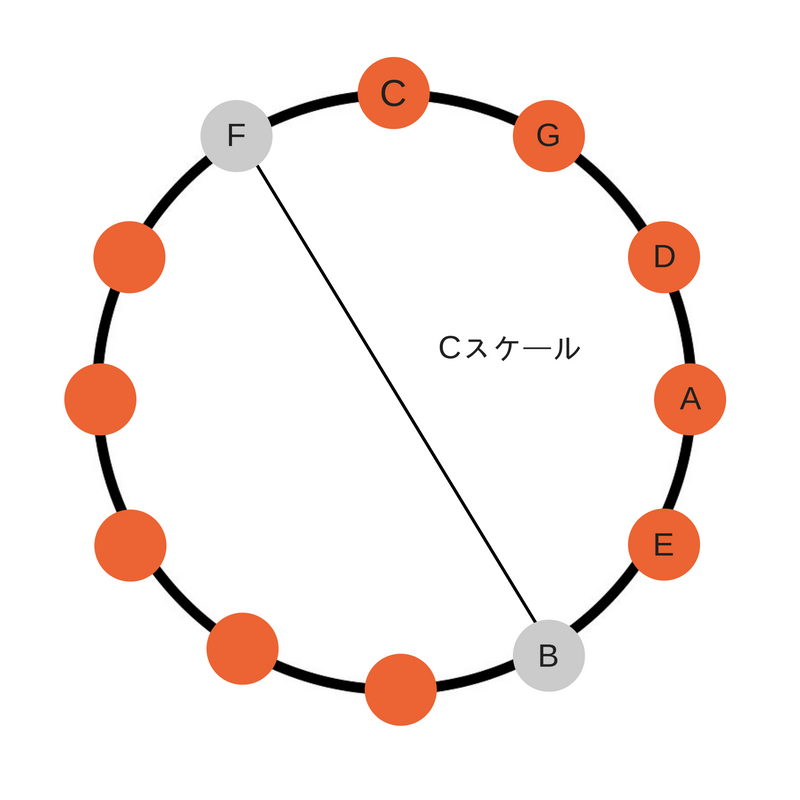

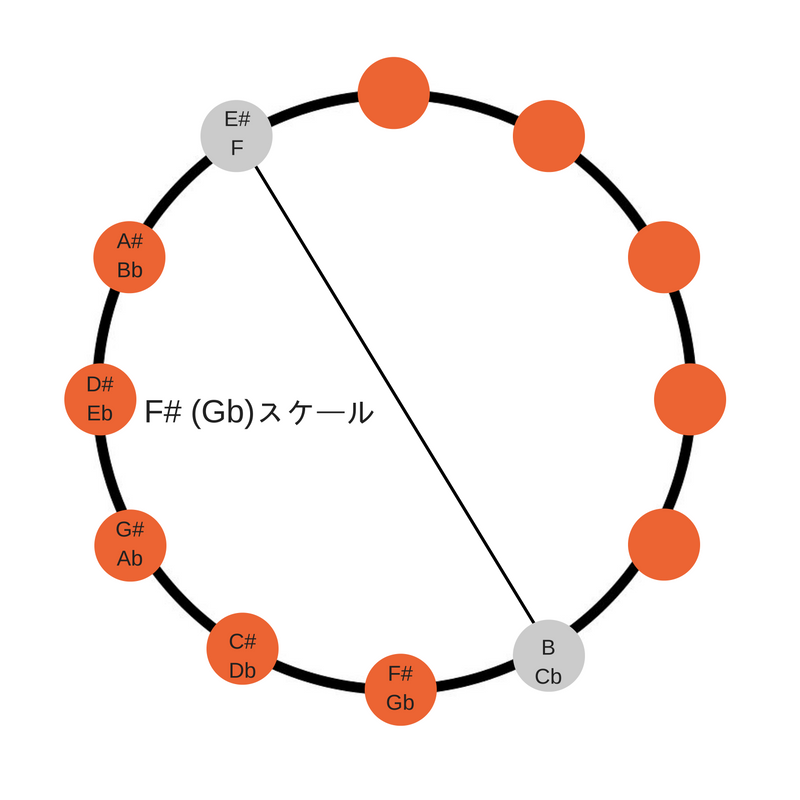

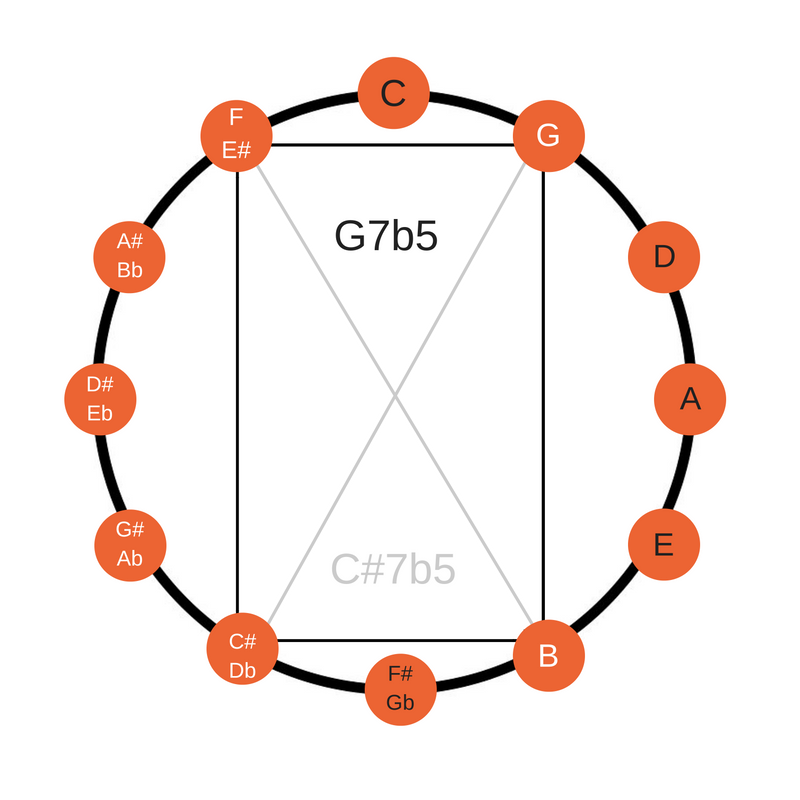

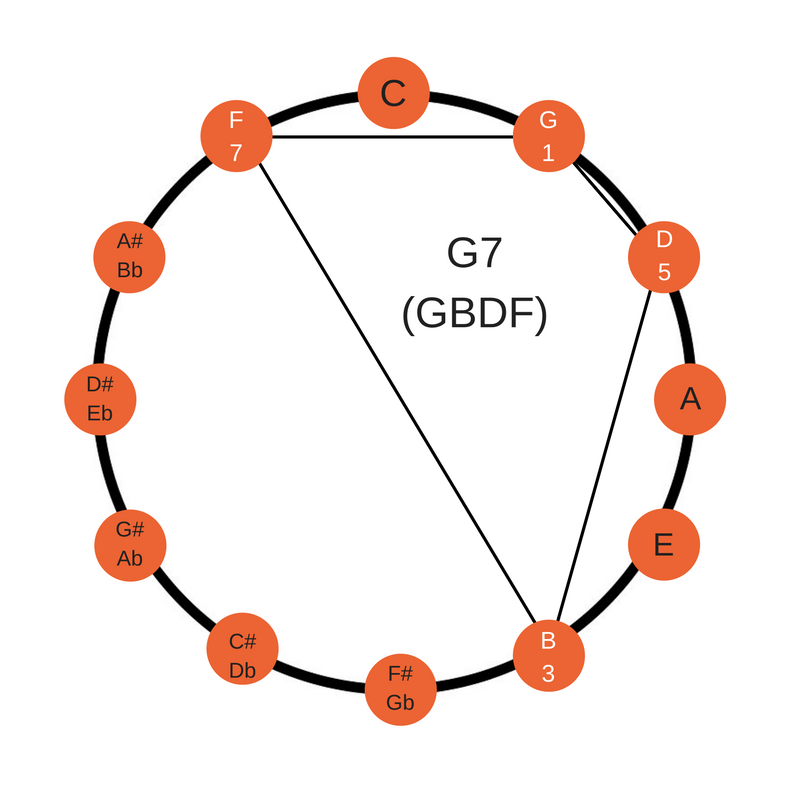

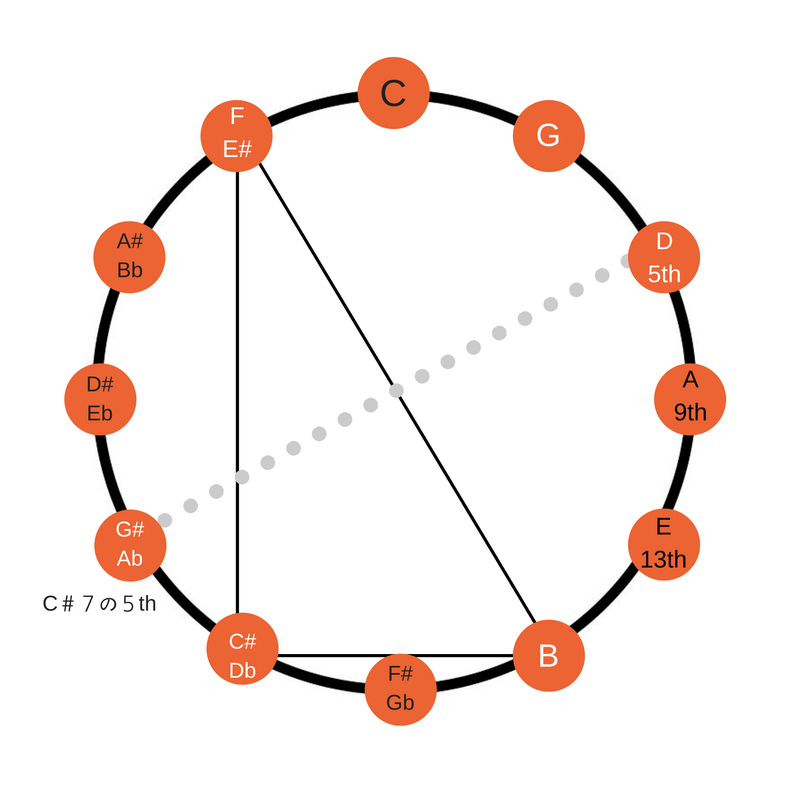

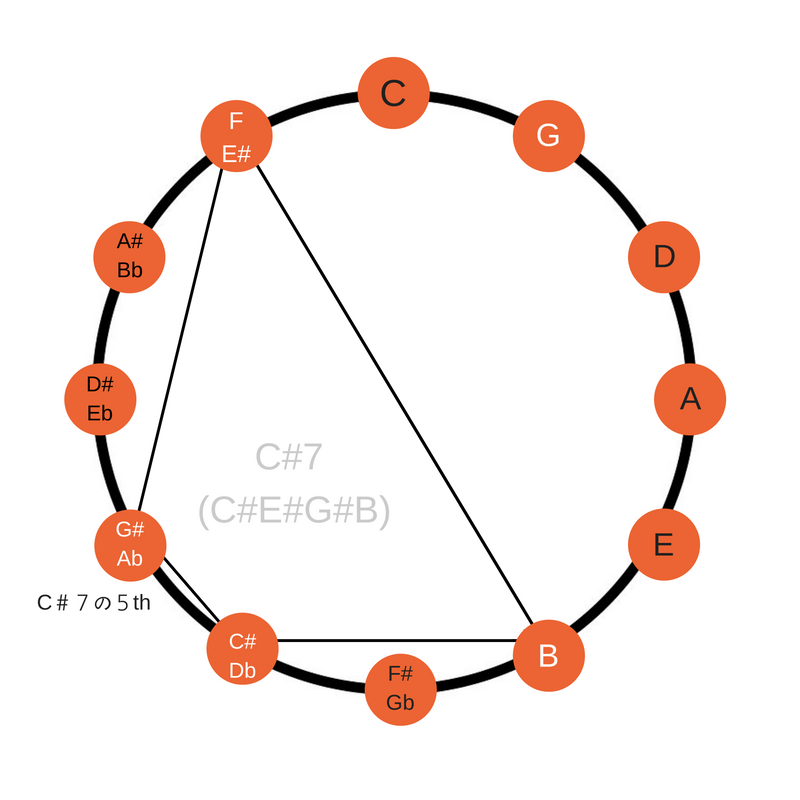

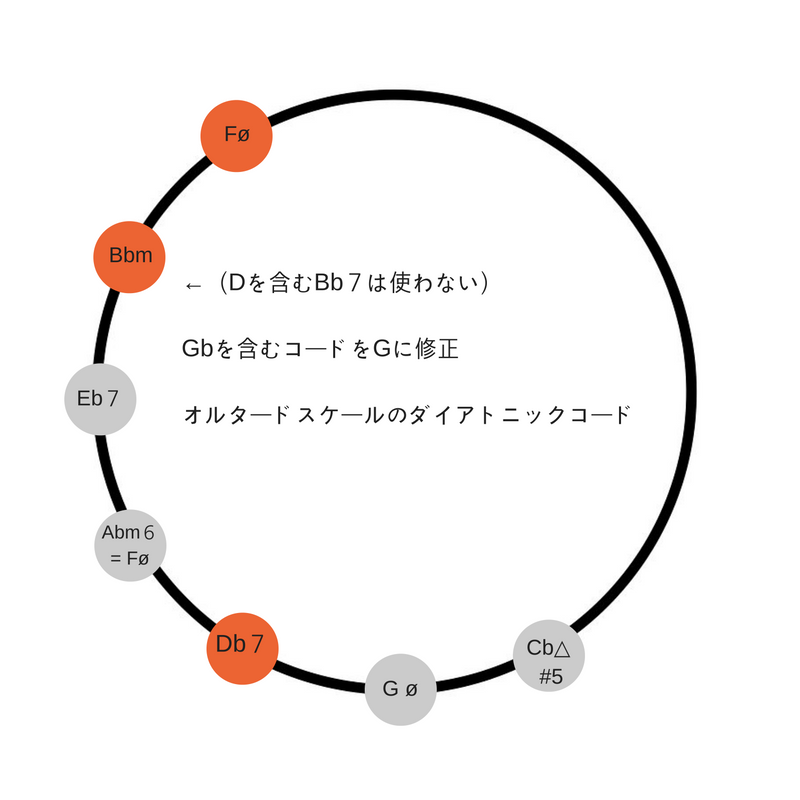

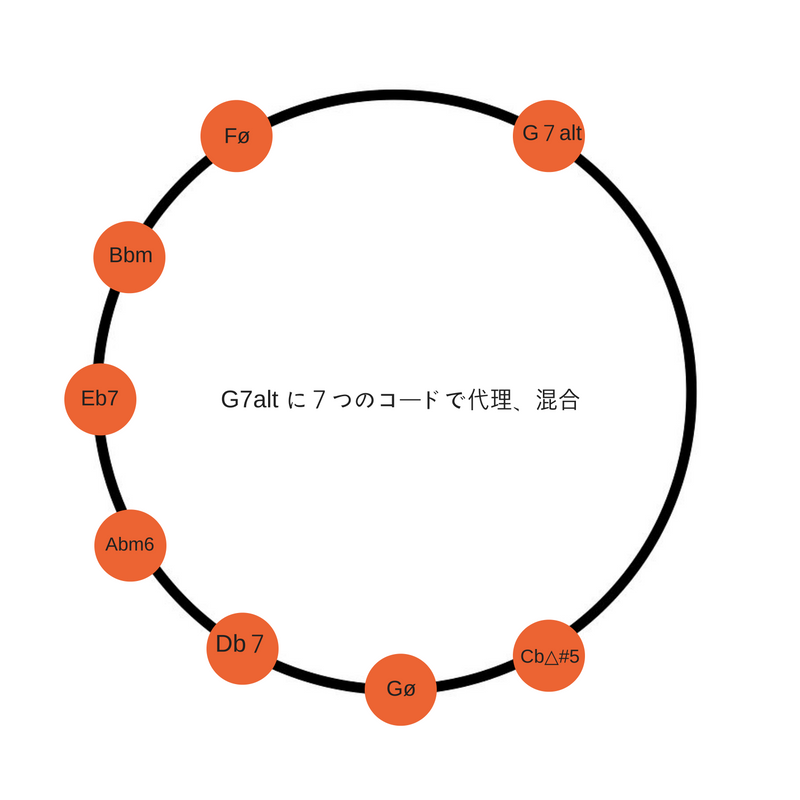

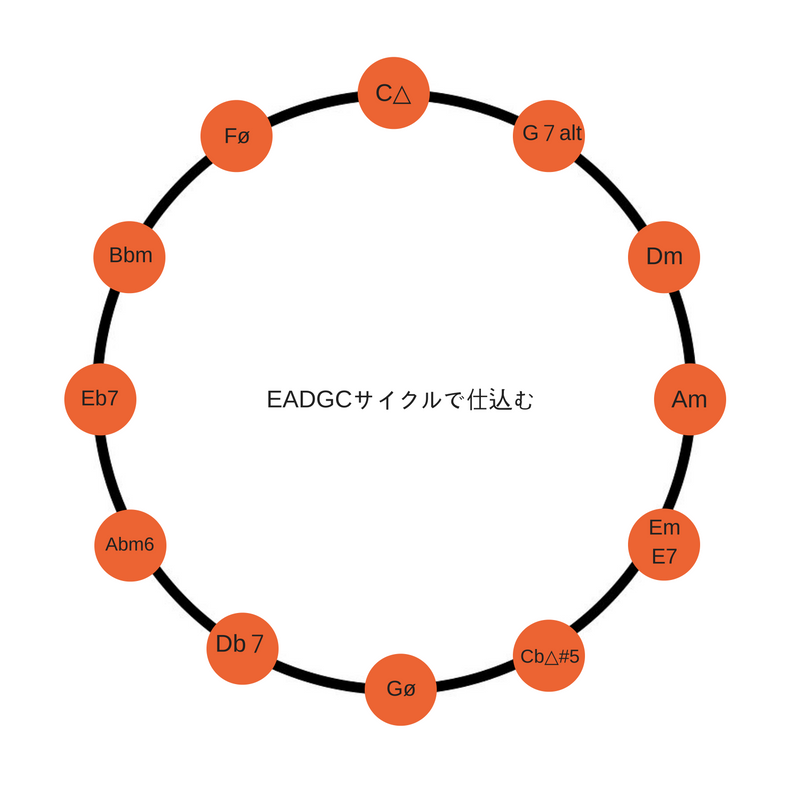

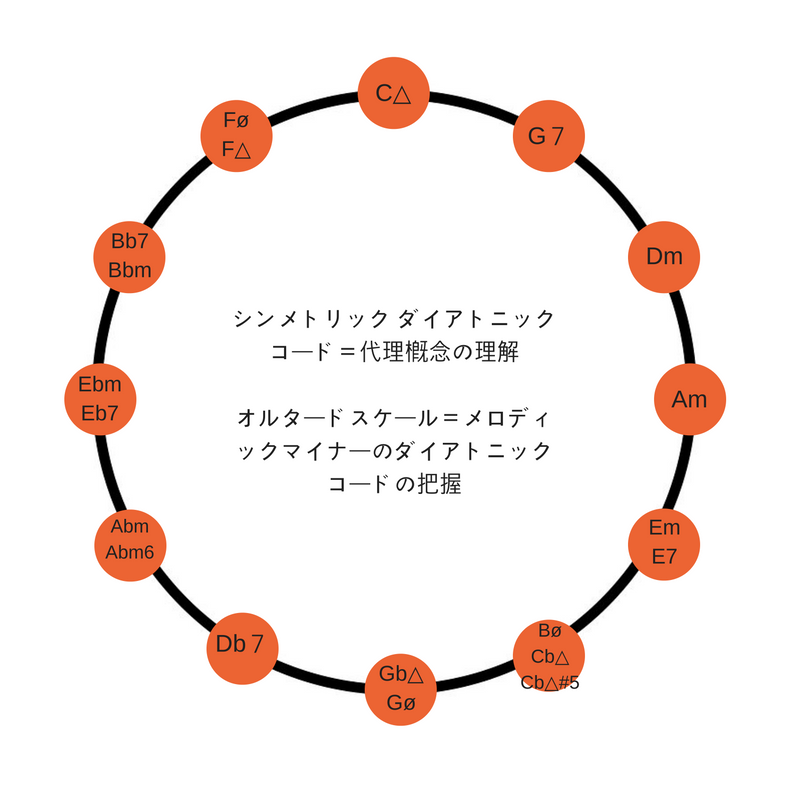

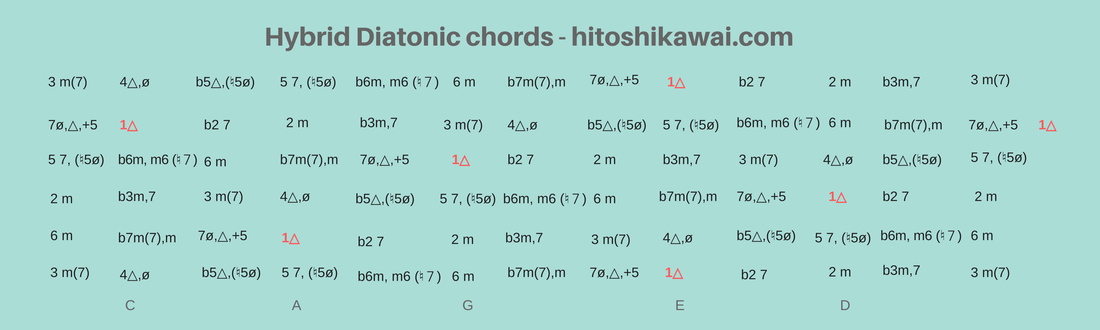

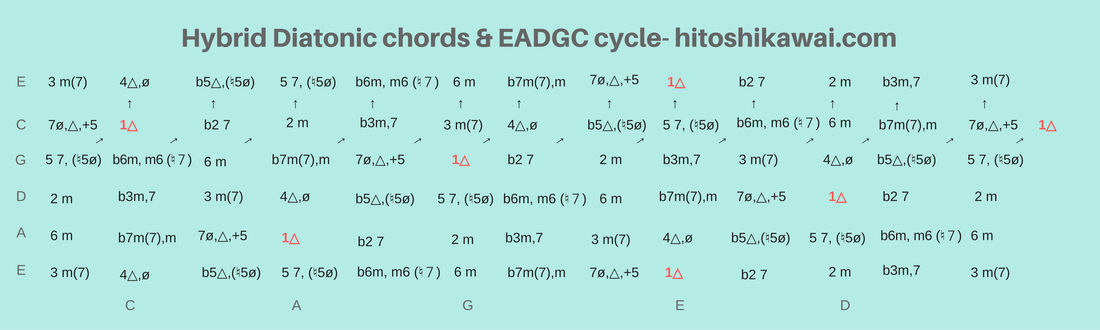

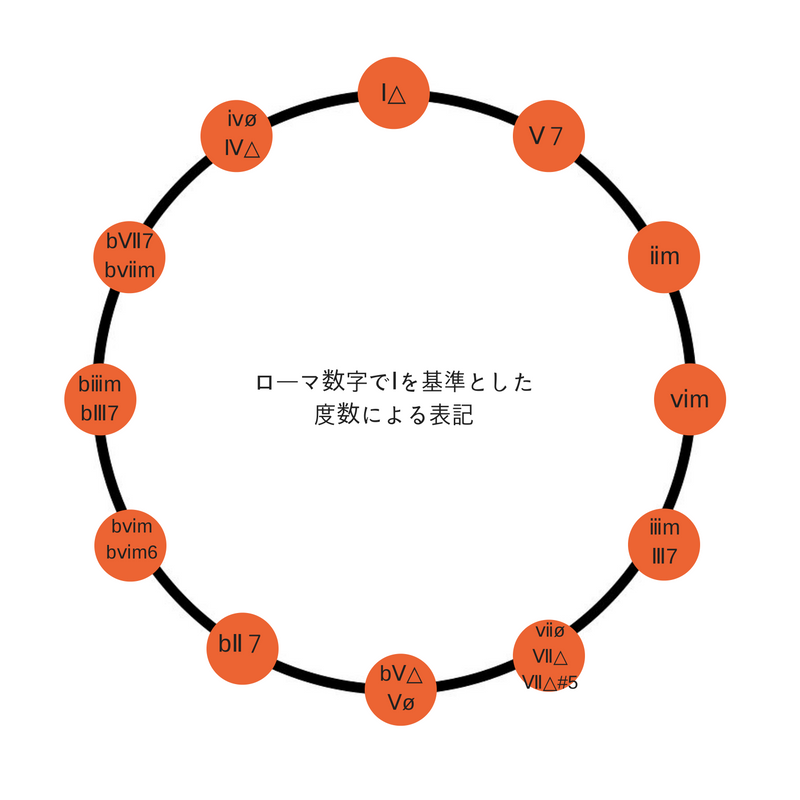

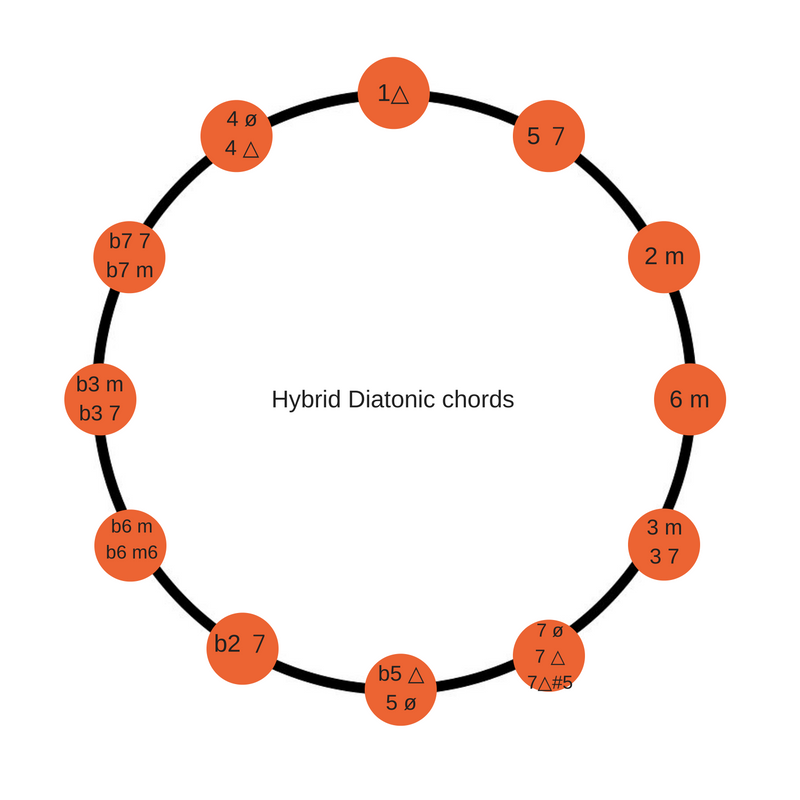

オルタードスケールは、トライトーン サブスティテューション(代理コード、裏コード)と一緒にサークルオブフィフスから紐解くと分かり易いです。 今回の記事では、オルタードスケールと代理コードの情報整理をし、トニックから4度進行で並べました。 全てを円に納め、全体を見渡せるようにしました。 これでメジャースケールとオルタードスケール、それに伴う12音のコードのパターンが分かります。 便宜上、ハイブリッド ダイアトニックコードと呼ぶ事にします。 また、対称となるダイアトニックコードをシンメトリック ダイアトニックコードと呼ぶ事にします。

|