|

「オルタードスケールは難しい…どうやったら覚えられる?」 そんな悩みに今日あなたができる事を伝授します。 オクターブ単位で覚えるより部分的に捉えるといいです。 全部弾こうとするから難しいのであって、実は細切れでも十分カッコいい。 例えば、ディミニッシュドとホールトーンを繋いだもの、コードフォームから得る運指などです。 使い方のコツはスケールのつなぎ、切り替えを練習する事です。 2−5−1が1小節ずつある中で、スケールの切り替えが瞬時にできますか? スケールを練習するだけでは不可能でしょう。 脳がオルタードスケールだけに集中する練習をしているからです。 筋肉にその運指だけを記憶させているからです。 また耳もその音並びだけしか聴かないからです。 一つのスケールをどれだけ広範囲に高速で弾けるようになっても、その練習はそれとして一つの運動で終わります。 つまり使えません。 では、何が必要なのか?

|

ポイントはつながり、着地点を練習する事

上手く弾くポイントは、オルタードスケールだけでなく、着地するCのコードトーンもセットで覚える事です。

さらに言えば…

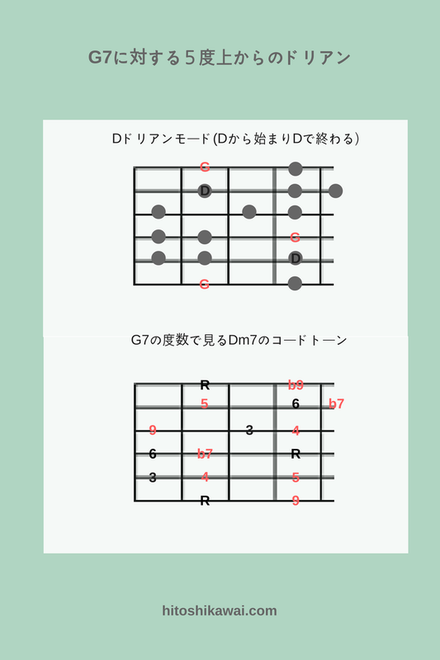

2−5−1進行なら一つのラインの中に、ドリアンーオルタードーアイオニアンというつながりを練習しましょう。

でもそう書くと、それぞれスケール全部を弾こうとしてしまうので、ここでも注意が必要です。

スケール自体の練習よりコネクションに目を止めるべきです。

つながりや着地点を踏まえず、各スケールの練習ばかりしていれば、上手く弾ける訳がありません。

とはいえ、瞬時に2つのアイデアをコネクトするのが難しいのです。

そして慣れてきたら、小節線をストレッチさせるテクニックの学びが待っています。(これについては別の機会にシェアします)

それが難しいので、手っ取り早くフレーズを覚えたりストックする訳ですが…

家で仕込んだフレーズを披露するだけなのか?となってしまいます。

では、どうしたらいいか?

さらに言えば…

2−5−1進行なら一つのラインの中に、ドリアンーオルタードーアイオニアンというつながりを練習しましょう。

でもそう書くと、それぞれスケール全部を弾こうとしてしまうので、ここでも注意が必要です。

スケール自体の練習よりコネクションに目を止めるべきです。

つながりや着地点を踏まえず、各スケールの練習ばかりしていれば、上手く弾ける訳がありません。

とはいえ、瞬時に2つのアイデアをコネクトするのが難しいのです。

そして慣れてきたら、小節線をストレッチさせるテクニックの学びが待っています。(これについては別の機会にシェアします)

それが難しいので、手っ取り早くフレーズを覚えたりストックする訳ですが…

家で仕込んだフレーズを披露するだけなのか?となってしまいます。

では、どうしたらいいか?

ブレイクダウンし小回りが利くようにする

スケール練習というのは通常、1オクターヴ以上の音域をやります。

音を全て弾こうとする…これが元凶なのです。

正確に言えば…

スケール全音弾ききる練習だけしかしておらず、部分的に弾けません。

部分的に弾く練習をしてないから、瞬時に反応できるわけがありません。

指の筋肉と脳はスケールの途中で違う運指に切り替える練習が必要なのです。

オルタードスケールは半分弾ければ良し、2、3音でもオーケーとしましょう。

そうなると、スケールを部分的に練習する事が必須となります。

音を全て弾こうとする…これが元凶なのです。

正確に言えば…

スケール全音弾ききる練習だけしかしておらず、部分的に弾けません。

部分的に弾く練習をしてないから、瞬時に反応できるわけがありません。

指の筋肉と脳はスケールの途中で違う運指に切り替える練習が必要なのです。

オルタードスケールは半分弾ければ良し、2、3音でもオーケーとしましょう。

そうなると、スケールを部分的に練習する事が必須となります。

音数を減らし、つなぎを徹底的に練習すれば良い

ブレイクダウンして、他のコードトーンやスケールとのつなぎを練習する方がむしろ大切です。

別の視点では、今まで弾いて来た普通のフレーズにブレンド(もしくはフレーズを変形)する練習をすべきです。

だから少ない音で弾けるように記憶させる練習の方が、意義があります。

もっと言えば、2つのスケール、コードトーンを上手くつなぐ練習をしなければ意味がありません。

それ以前の問題として、コードトーンが分からずスケールを練習しても無意味です。

なぜならスケール7音を全て均一同等に扱ってしまうからです。

それではテンションをコントロールしようがありません。

別の視点では、今まで弾いて来た普通のフレーズにブレンド(もしくはフレーズを変形)する練習をすべきです。

だから少ない音で弾けるように記憶させる練習の方が、意義があります。

もっと言えば、2つのスケール、コードトーンを上手くつなぐ練習をしなければ意味がありません。

それ以前の問題として、コードトーンが分からずスケールを練習しても無意味です。

なぜならスケール7音を全て均一同等に扱ってしまうからです。

それではテンションをコントロールしようがありません。

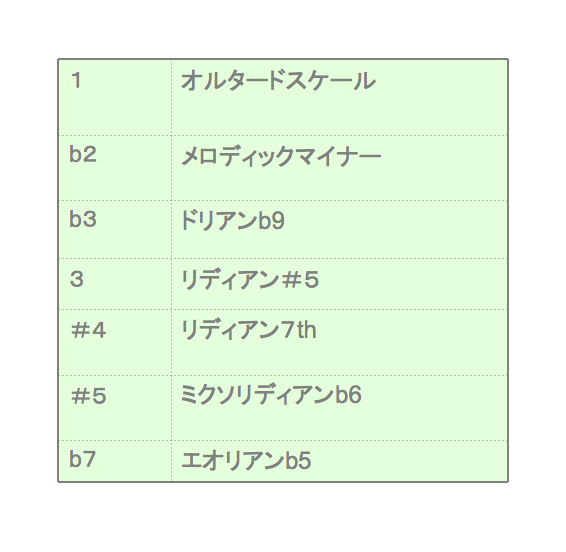

モードを覚えられる人はどうぞ

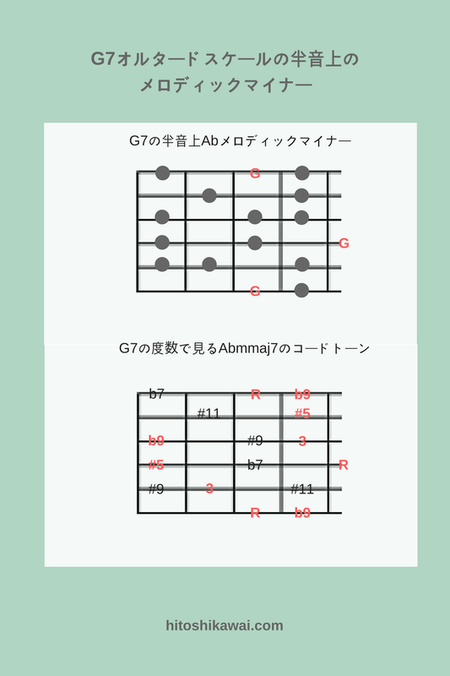

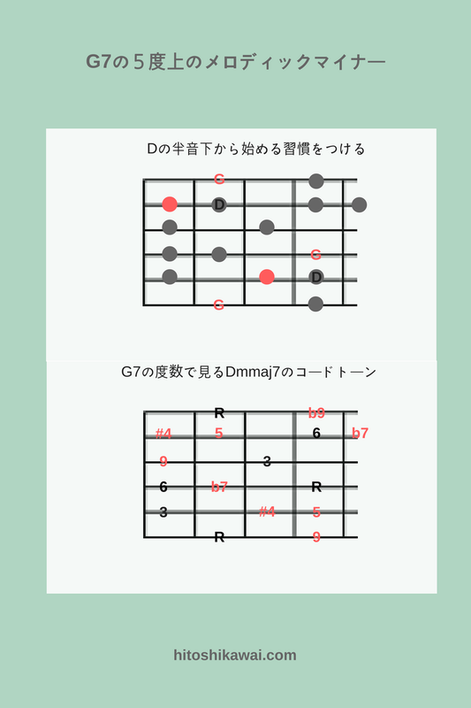

上図はオルタードスケールのモードです。

因みに僕はこういう捉え方はしませんし、メロディックマイナーとリディアン7th以外できません。

でも人によってはこれがフィットするかもしれないので、挙げておきました。

メジャースケールのように、それぞれの音を出発点とするモードがあります。

結局これも「全て弾かなきゃ」となるので、あまり使えないと思います。

トライしても、「スケールに弾かされている感」が拭えません。

だから、僕もやりません。

では、どうしたらいいか?

因みに僕はこういう捉え方はしませんし、メロディックマイナーとリディアン7th以外できません。

でも人によってはこれがフィットするかもしれないので、挙げておきました。

メジャースケールのように、それぞれの音を出発点とするモードがあります。

結局これも「全て弾かなきゃ」となるので、あまり使えないと思います。

トライしても、「スケールに弾かされている感」が拭えません。

だから、僕もやりません。

では、どうしたらいいか?

各音を中心に2、3音だけ上下してみる

僕のお勧めは、スケール各音を中心として、2、3音だけ上下してみるというものです。

モードの名前とかどうでもいいです。

ポイントはルート以外の音からでも弾けるようになる事。

上述したように137の音を中心に始めましょう。

まずはアウトフレーズでも緊張の弱いものから感覚を養うといいです。

慣れたら、137以外の音でやりましょう。

逆に緊張が強く感じるはずです。

このやり方なら、どこからでも始められ、部分的に弾く事ができるようになります。

さらに良い所は…

音を減らした分、次のコードトーンへの着地に注意を払いやすくなります。

難しい事にトライする事だけが目的であってはいけません。

自由に舞えるよう、余裕を確保しておく周到さもテクニックです。

さらにコードトーンに着地して終わり、ではなくそのままフレーズを延長する練習もしましょう。

つまり、GからCならばCメジャースケールのフレーズに繋ぐという感じです。

次にこれとは違う視点を紹介します。

モードの名前とかどうでもいいです。

ポイントはルート以外の音からでも弾けるようになる事。

上述したように137の音を中心に始めましょう。

まずはアウトフレーズでも緊張の弱いものから感覚を養うといいです。

慣れたら、137以外の音でやりましょう。

逆に緊張が強く感じるはずです。

このやり方なら、どこからでも始められ、部分的に弾く事ができるようになります。

さらに良い所は…

音を減らした分、次のコードトーンへの着地に注意を払いやすくなります。

難しい事にトライする事だけが目的であってはいけません。

自由に舞えるよう、余裕を確保しておく周到さもテクニックです。

さらにコードトーンに着地して終わり、ではなくそのままフレーズを延長する練習もしましょう。

つまり、GからCならばCメジャースケールのフレーズに繋ぐという感じです。

次にこれとは違う視点を紹介します。

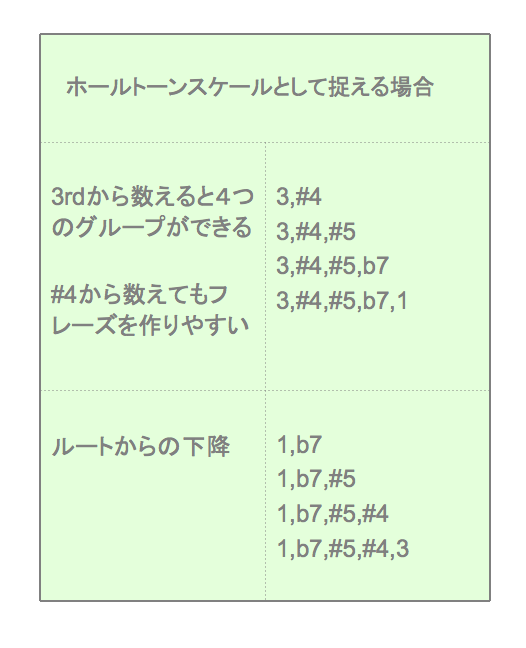

2.オルタードスケール=ディミニッシュとホールトーンスケールの繋ぎと考えるとよい

オルタードスケールはディミニッシュドとホールトーンを学んでから(コードと関連付けて)、そのミックスと考えるとシンプルです。

そうすれば、3つが別物という感覚でなくなります。

実際にやってみればよく分かります。

ディミニッシュドとホールトーンは、3つの繋ぎ方があります。

このように区別をするだけでも、バリエーションが豊富になります。

これも、部分的に弾くアイデアです。

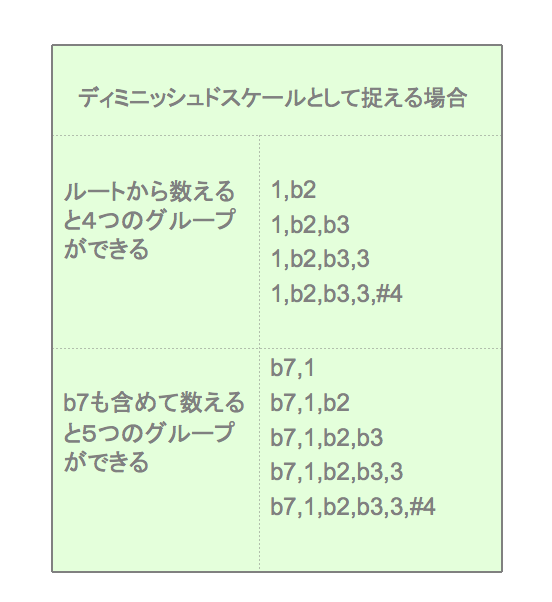

オルタードスケールの1部をディミニッシュドスケールとして捉える方法を下図にしました。

そうすれば、3つが別物という感覚でなくなります。

実際にやってみればよく分かります。

ディミニッシュドとホールトーンは、3つの繋ぎ方があります。

- #11でディミニッシュドスケールとホールトーンスケールを分ける

- 3rdでディミニッシュドスケールとホールトーンスケールを分ける

- #9でディミニッシュドスケールとホールトーンスケールを分ける

このように区別をするだけでも、バリエーションが豊富になります。

これも、部分的に弾くアイデアです。

オルタードスケールの1部をディミニッシュドスケールとして捉える方法を下図にしました。

7音のうち6音までディミニッシュドスケール

上図のようにオルタードスケールをb7から数えると、7音のうち#5以外6音がディミニッシュドスケールと一致します。

つまり#5さえ弾かなければ、ディミニッシュドのフレーズです。

ディミニッシュドは8音スケールですが、6音までが共通音です。

そう書くと、6音しっかり弾いてしまうでしょう。

でも2音だけでも十分な時もあるのです。

音数は多ければいいのではありません。

繰り返しますが、ブレイクダウンした方が、普通のフレーズに忍ばせやすくなります。

だからわざわざ細かくリストアップしました。

次はホールトーンで見て見ましょう…

つまり#5さえ弾かなければ、ディミニッシュドのフレーズです。

ディミニッシュドは8音スケールですが、6音までが共通音です。

そう書くと、6音しっかり弾いてしまうでしょう。

でも2音だけでも十分な時もあるのです。

音数は多ければいいのではありません。

繰り返しますが、ブレイクダウンした方が、普通のフレーズに忍ばせやすくなります。

だからわざわざ細かくリストアップしました。

次はホールトーンで見て見ましょう…

ホールトーンスケール6音のうち、5音が共通音

オルタードスケールのホールトーン的な使用法はというと…

オーギュメンテッドトライアド、7thを使う説明が多いかもしれません。

でも、オルタードスケールの7音のうち5音まで使えます。

ホールトーンは6音スケールのうち、1音除いて全て使えます。

ホールトーンでは9thがナチュラルなのに対し、オルタードスケールではb9、#9となるのが唯一の違いです。

簡単な使い方はルートから下降ラインを3rdまで弾けば、そのままホールトーンスケールになります。

どう聴いても、それ以外何物でもない響きです。

もしくは#4、#5を中心に上下幅を取って動くとフレーズを組み立てやすいかもです。

オーギュメンテッドトライアド、7thを使う説明が多いかもしれません。

でも、オルタードスケールの7音のうち5音まで使えます。

ホールトーンは6音スケールのうち、1音除いて全て使えます。

ホールトーンでは9thがナチュラルなのに対し、オルタードスケールではb9、#9となるのが唯一の違いです。

簡単な使い方はルートから下降ラインを3rdまで弾けば、そのままホールトーンスケールになります。

どう聴いても、それ以外何物でもない響きです。

もしくは#4、#5を中心に上下幅を取って動くとフレーズを組み立てやすいかもです。

普通のフレーズにさりげなく挿入すると、クールに聴こえる

これまで「つなぎ」「切り替え」が大切と書いてきました。

似ていて違うアプローチを紹介します。

これまで慣れ親しんだ、普通のインサイドのフレーズにブレンドするやり方です。

例えば、ドリアンやメジャースケール、ペンタでもいいです。

フレージングが鮮明なものを選びます。

つまり脳内で叫ぶようにラウドに歌えるものです。

その一部をオルタードに変形させる、もしくは2、3音挿入するというやり方です。

このように、少ない音で弾けると選択肢が増えます。

より多くの視点を持つようになり、より柔軟に対応できるようになります。

部分的に、狭い音域で、慎み深くキメルというクールな遊びができるでしょう。

その方が、リスナーにとっては「抑制が利いたソロ」と好意的に聴こえます。

ウェスモンゴメリーを聴けば、そんな慎み深さが憎いです。

マイクスターンも露骨にやりますが、さりげなくフレーズの中に溶け込むように弾いている事も多いです。

とても自然で美しいです。

似ていて違うアプローチを紹介します。

これまで慣れ親しんだ、普通のインサイドのフレーズにブレンドするやり方です。

例えば、ドリアンやメジャースケール、ペンタでもいいです。

フレージングが鮮明なものを選びます。

つまり脳内で叫ぶようにラウドに歌えるものです。

その一部をオルタードに変形させる、もしくは2、3音挿入するというやり方です。

このように、少ない音で弾けると選択肢が増えます。

より多くの視点を持つようになり、より柔軟に対応できるようになります。

部分的に、狭い音域で、慎み深くキメルというクールな遊びができるでしょう。

その方が、リスナーにとっては「抑制が利いたソロ」と好意的に聴こえます。

ウェスモンゴメリーを聴けば、そんな慎み深さが憎いです。

マイクスターンも露骨にやりますが、さりげなくフレーズの中に溶け込むように弾いている事も多いです。

とても自然で美しいです。

短いフレーズで歌える方が、実感も湧きやすい

僕はかつて卑しい考え方を持っていました。

「こういうスケールが使えるぞ」

といわんばかりに、やろうとしていました。

そういう状態だと、使えている実感は湧かないものです。

最初はb9だけ1拍以上伸ばして、ルート(もしくは次のコードの5th)に着地した方がマシだったりします。

その方が自分もコードの響きをよく聴き取れるからです。

知っている事を見せたい願望に従うより、自分の耳が良いと思う事に従う方が良いです。

焦らず、一つ一つ試していきましょう。

少しずつ使える音の範囲を拡げた方が、自信にも繋がります。

その中で自分にフィットしたものを極めていきましょう。

繰り返しますが、前後の他のスケールやコードトーンとのつなぎの練習の方が大事です。

ここからコードの話しです…

「こういうスケールが使えるぞ」

といわんばかりに、やろうとしていました。

そういう状態だと、使えている実感は湧かないものです。

最初はb9だけ1拍以上伸ばして、ルート(もしくは次のコードの5th)に着地した方がマシだったりします。

その方が自分もコードの響きをよく聴き取れるからです。

知っている事を見せたい願望に従うより、自分の耳が良いと思う事に従う方が良いです。

焦らず、一つ一つ試していきましょう。

少しずつ使える音の範囲を拡げた方が、自信にも繋がります。

その中で自分にフィットしたものを極めていきましょう。

繰り返しますが、前後の他のスケールやコードトーンとのつなぎの練習の方が大事です。

ここからコードの話しです…

3.コード分解し、代理概念を用いる

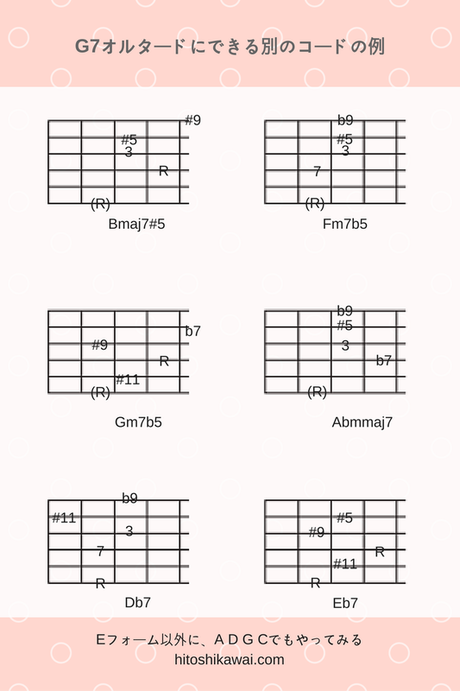

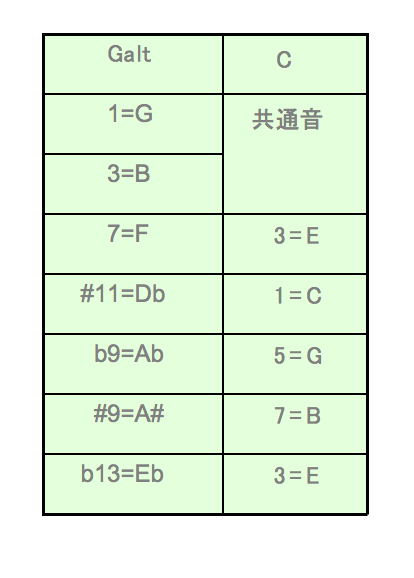

次はコード分解の話しです。サブスティテューション=代理とかいわれるアプローチです。

僕はこのアプローチの方が、スケール的なものより好きです。

なぜか?

少ない音で緊張感が得られ、違うコードの響きで別のキーを暗示できます。

スケールだと隣接する音から音を辿りがちです。

しかしコードアルペジオは音の跳躍が激しく、聴覚的についていくだけでも困難です。

その分トリッキーに聴こえるのです。

上述のモード的な捉え方と似ていますが、違います。コードの響きを強く出す事が肝です。

ただし、下の表を見ただけでは分からないでしょう。

なぜこうなっているのか?理解する必要があります。

また、スケールポジション内で弾くためには、基本ヴォイシングをマスターしていなければ不可能です。

僕はこのアプローチの方が、スケール的なものより好きです。

なぜか?

少ない音で緊張感が得られ、違うコードの響きで別のキーを暗示できます。

スケールだと隣接する音から音を辿りがちです。

しかしコードアルペジオは音の跳躍が激しく、聴覚的についていくだけでも困難です。

その分トリッキーに聴こえるのです。

上述のモード的な捉え方と似ていますが、違います。コードの響きを強く出す事が肝です。

ただし、下の表を見ただけでは分からないでしょう。

なぜこうなっているのか?理解する必要があります。

また、スケールポジション内で弾くためには、基本ヴォイシングをマスターしていなければ不可能です。

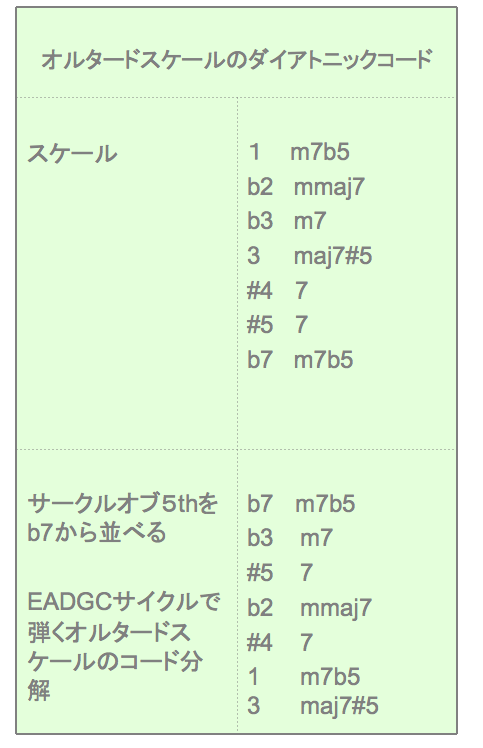

オルタードスケールのダイアトニックコード

上図のようにスケール的に並べるのと、サークルオブ5thで並べる方法がありますが…

後者の方が断然使い勝手が良いです。

なぜならEADGCサイクルで指板に垂直にコードが並んでいるのが分かるからです。

2−5に分割する際にも分かり易いです。

b3から#5(b6)はそのまま2−5です。

b9から#4(b5)もmmaj7ですが、2−5と見て差し支えありません。

これはつまり、トライトーン離れたキーのトニックに対する3−6−2−5と同じです。

7つあるコードのうち4つは、3−6−2−5パターンなのです。

そしてトニックと7th(全音で隣同士が)がm7b5です。

最後の一つが3rd、maj7#5という変わった響きです。

後者の方が断然使い勝手が良いです。

なぜならEADGCサイクルで指板に垂直にコードが並んでいるのが分かるからです。

2−5に分割する際にも分かり易いです。

b3から#5(b6)はそのまま2−5です。

b9から#4(b5)もmmaj7ですが、2−5と見て差し支えありません。

これはつまり、トライトーン離れたキーのトニックに対する3−6−2−5と同じです。

7つあるコードのうち4つは、3−6−2−5パターンなのです。

そしてトニックと7th(全音で隣同士が)がm7b5です。

最後の一つが3rd、maj7#5という変わった響きです。

まずコードをじゃらんと弾いて響きを確かめると良い

代理コードのアルペジオを弾けば、そのまま緊張感溢れるフレーズになるか?といえばそうでもないです。

なぜなら自分がその響きをよく分かっていないからです。

普通ではあり得ない響きですので、まず自分がそれに慣れないと弾くのは不可能です。

だからまずコードをじゃらんと弾いて響きを確かめる所から始めましょう。

そうすると、耳がその響きを覚えます。

そこからインスパイアされるフレーズなりをコードトーンで弾くわけです。

雑誌などに、「これはマイナー3rd上の代理コードを弾いている」と書かれていてそれを弾いたとしても…

「何だコレ?ふーん」

という反応になっても仕方ありません。

その代理がどこから来たのか?なぜそう弾いてもいいのか?

その響きとは何に関連しているのか?

そういった説明が欠けていては、自分のものとするに時間がかかります。

でも説明するのも大変です…

なぜなら自分がその響きをよく分かっていないからです。

普通ではあり得ない響きですので、まず自分がそれに慣れないと弾くのは不可能です。

だからまずコードをじゃらんと弾いて響きを確かめる所から始めましょう。

そうすると、耳がその響きを覚えます。

そこからインスパイアされるフレーズなりをコードトーンで弾くわけです。

雑誌などに、「これはマイナー3rd上の代理コードを弾いている」と書かれていてそれを弾いたとしても…

「何だコレ?ふーん」

という反応になっても仕方ありません。

その代理がどこから来たのか?なぜそう弾いてもいいのか?

その響きとは何に関連しているのか?

そういった説明が欠けていては、自分のものとするに時間がかかります。

でも説明するのも大変です…

さらに詳しい説明はハイブリッドダイアトニックコードへ

EADGCサイクルを使い、代理コードを簡単に理解する事ができます。

その説明は、ハイブリッドダイアトニックコードの記事を読んで下さい。

マニアックな話しで、膨大な情報量です。

ハイブリッドダイアトニックコードをマスターすれば、かなり遊べるようになるでしょう。

代理コードに対する理解が深まり、確信を持って弾けるようになると思います。

その説明は、ハイブリッドダイアトニックコードの記事を読んで下さい。

マニアックな話しで、膨大な情報量です。

ハイブリッドダイアトニックコードをマスターすれば、かなり遊べるようになるでしょう。

代理コードに対する理解が深まり、確信を持って弾けるようになると思います。

まとめ

- オルタードスケール運指は半音下のメジャースケールで覚える

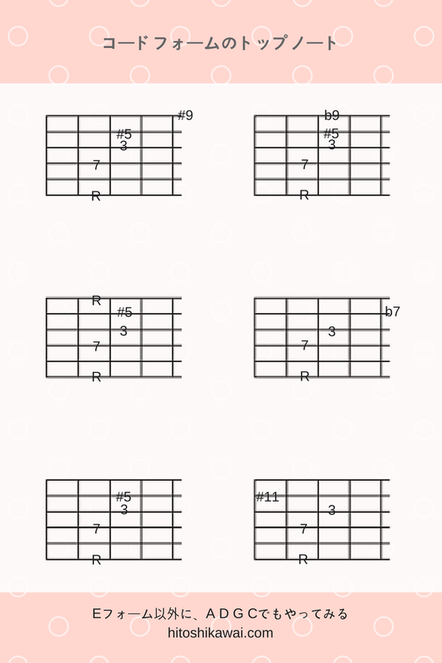

- オルタードコードのトップノートからスケール運指を覚える

- スケールをブレイクダウンして弾けるようにする

- 前後のフレーズとのつなぎの練習こそが大切

- ディミニッシュドとホールトーンのミックスと捉える

- オルタードスケールのダイアトニックコードを使った代理

いかがでしたか?

この記事が気に入って下さった方は是非、FB Twitter Line G+などでシェアして下さい。

よろしくお願いします。

3 コメント

工藤剛

9/14/2016 12:58:18 pm

返信

青木 慎哉

7/24/2020 11:41:37 am

はじめまして。

自分は長くサックスをやっていますが、ちまたの教本に書かれているようなひたすらスケール練習すれば体に染みついてアドリブに対応できるみたいな練習ばかりやってきました。

オルタードについての説明を拝見して、コードへの様々な角度からの理解が欠かせないことをあらためて提示されたと感じました。

これからも拝見させていただくと思います。管楽器の私にもとても参考になっています。

返信

ひとし

7/26/2020 02:11:35 pm

有り難う御座います!凄く嬉しいです。

サックスの方にそのように参考にして頂けて、光栄です。

フレーズを覚えて、少しずつバリエーションを増やす方法もアリだと思います。

でもコードの理解があれば、全く違う音の選択肢が出来るので、単純に音から音へと辿るだけではなくなりますね。

代理コードという視点になって、音数を減らしながらも、テンション強めな感じになるかと思います。

返信

あなたのコメントは承認後に投稿されます。