|

スケールを学べばソロを弾けるようになる、と多くの人は勘違いしています。

大切なのは、コードトーンです。 ペンタトニックでブルースのフレーズを弾く事はできます。 でもいずれ行き詰るでしょう… この記事は、ペンタトニックスケールでブルースやロックのソロをある程度弾ける人に書いています。 まだソロを始めていない人でも、何が大切かを知るのに役立つでしょう。 トライアド(3声和音)についての学びです。

|

|

|

マイナートライアド、ディミニッシュド、オーギュメンテッドも試す

♭3rd=Cmで言えば、ミのフラットにすると暗い感じになります。

メジャー、マイナーはこの音の違いだけです。

同じようにやって見てましょう。

ペンタトニックスケールで慣れたポジションからスタートし、インヴァージョンも試して下さい。

3rdからスタート(1stインヴァージョン)だと明るく感じたり…

聴いて、感じ取るように努めましょう。

同じように、ディミニッシュドやオーギュメンテッドでもやってみましょう。

3. コードトーンはスウィープなしで練習

- トライアドの各音のイメージを感じ取る

- 3rdや5thからも弾き始めてみる

- スウィープするのではなく、リズミックなフレーズを心がけて歌う

まずポジションを覚えます。

探せば色々あります。

大昔スウィープとかやっていたので、コードトーンを知っていると自負していました。

でもやってみたら、どれほど無知だったか痛感しました。

まるで何も知りませんでしたし、やってみると弾けませんでした。

アルペジオの塊を、フィジカルな動きだけで覚えていたのです。

だからスウィープで速く弾けても、バラしてゆっくり自在に弾く事はできませんでした。

速く弾くと、各音の価値が下がる事も知りませんでした。

「速い」とは、各音が耳に残る時間が短いです。

各音を感じる余裕はありません。

だからスウィープで速く弾いていた頃は、各音の意味も知りませんでした。

フィジカルにテクニカル、スピーディでトリッキー、指が速く動いて指板を駆け巡る様を見せつけて、他を圧倒する事が、僕の音楽の価値でした。

でも音楽はそれだけでは成り立ちません。

4. インヴァージョン

それについては、5thの記事で書きました。

ルートポジションも含めて、音の数だけあります。

- ベースが3rdなら1stインヴァージョン

- ベースが5thなら2ndインヴァージョン

どの音が一番下にあるかで、響きは全く違って聴こえるでしょう。

響きの違いに慣れましょう。

大切な基礎です。

一つの事を練習する時は、色んな視点から捉える事をお勧めします。

色んな課題に、取り組むのはやめましょう。

一つの事を逆にやってみたり、変形させてみたり、他のものと組み合わせてみたり、繋ぎ合わせてみたりするのです。

そうする事で、「繋がり、まとまり感」が得られます。

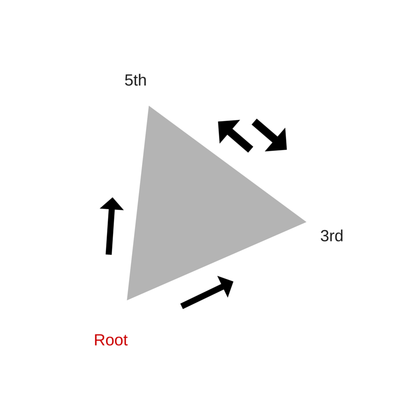

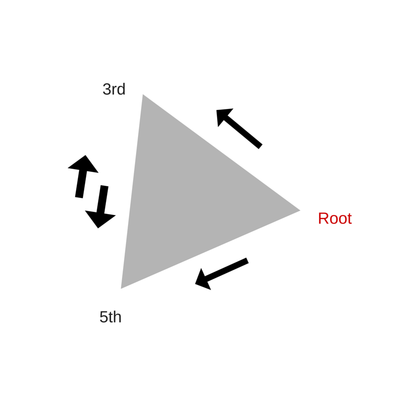

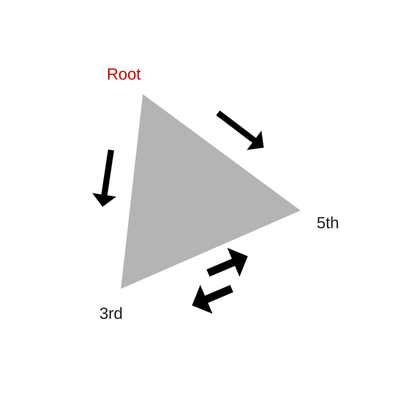

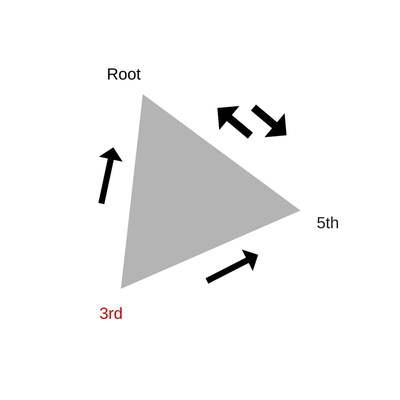

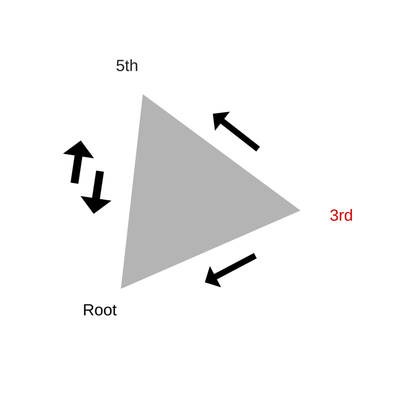

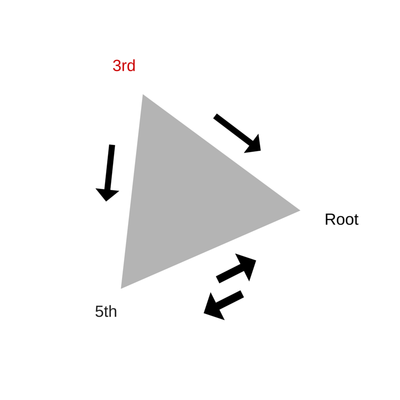

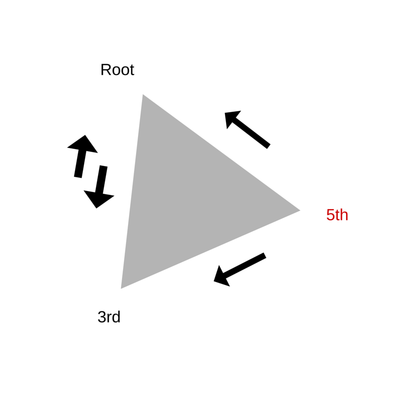

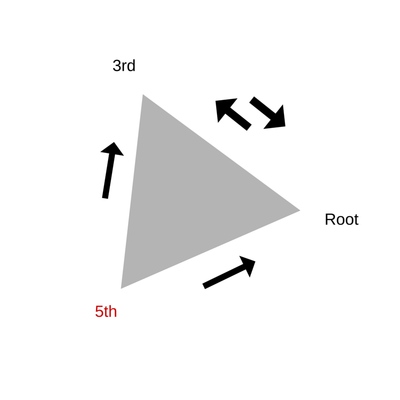

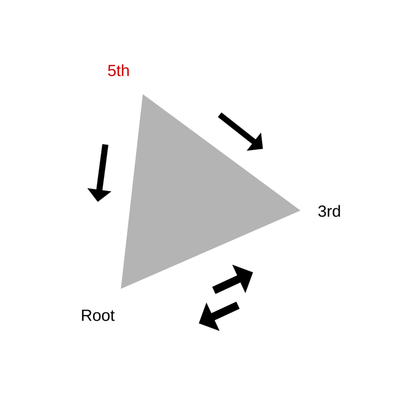

5. 三角形をイメージする

僕は勝手に、インターヴァルは直線、トライアドは三角形、テトラッドやペンタトニックの4音フレーズを四角形でイメージしています。

ヴィジュアル化はお勧めです。

三角形でなくても是非、自分のイメージで試してみて下さい。

トライアドは何通りのパターンがあるでしょう?

下図のように、各音にフォーカスしそれぞれ、ベース、ミドル、トップで弾く事ができます。

三角形をイメージするのはどう感じますか?

トライアドの各音を一度だけ弾く(つまり3音)場合、9×2=18パターンできます。

それぞれ赤の音から始めて下さい。

図にはしませんでしたが、手を加える事もできます。

それに一歩進む、もしくは戻るを加える、つまり4音になると、36パターンになります。

5音になると、54パターンになります。

まず3音だけでやりましょう。

音数を増やす以上に、磨くべきテクニックが沢山あるからです。

応用1:モチーフとして使いアウトする

モチーフとして使いやすく、リズム的に遊びやすいです。

最初にトライアドの三角形を示して、リピートします。

音型を耳が覚えるので、音を外してもOKに聴こえます。

どんなに三角形を崩しても、耳がオリジナルの形の残像からリンクしているので、音やリズムを崩していってもフォローできるのです。

聴覚上のトリックで「おかしいのに、おかしくない」という感じになります。

ちょうど絵画で、モチーフを展開するのと同じ要領です。

そのように理解した時に、芸術ってやっぱりつながっているんだなあと思いました。

この際、スケール音に沿っていなくても大丈夫です。

アウトサイド、アウトするとかいうと、何かのスケールに沿っていなくてはいけないと思うかもしれません。

しかし、これは単にシークエンスとかモチーフを展開する方法です。

色々工夫してみると面白い

タンタンタン(123)と単純に弾いているだけです。

四分音符と八分音符を単純に組み合わせるだけでも十分です。

タンタタ、タタータ、タタタンとそれぞれやってみましょう。

アイデアは3倍になります。

次に、発音する場所を工夫してましょう。

普通は、一拍目からフレーズを始めます。

そのスタート地点をずらして練習します。

1234のダウンビート、そのバックビート(ウラ)をスタート地点と考えます。

さらにアクセントをどの音につけるか?

さらに各音の伸ばし方も工夫すると?

たった3音でも、気が遠くなるほどやる事があります。

僕もマスターしているなんて言えません。

シンプルだからこそ、テクニックを磨く(気にする)余裕があります。

実はこういうテクニックにこだわると、いわゆるハイテクと呼ばれる事をやるより難しかったりします。

是非、シンプルなトライアドで楽しんでください。

応用2:三角形の点と点の間を音で埋める

スケール中心だと、音が全音、半音、と続くので、なだらかなフレーズになります。

しかしトライアドは、インターヴァルが長く、しかもたった3音です。

退屈な練習かもしれません。

でも続ければ、トライアドの響きを掴めてくるでしょう。

フィジカルな練習だけでなく、耳も鍛える事になります。

その上で、三角形の点と点を、音で埋めてみましょう。

そうすると、スケールしか考えていなかった時のような演奏に戻しても、変化が生まれるのでは?と期待します。

コードトーンをマークできるとは、安全な音を把握するという事です。

安全な音があるからこそ、危険な音を使えます。

フレーズの骨格はコードトーンであり、それ以外は装飾的に機能するからです。

この要領が掴めたら、音域を広げていけばいいでしょう。

そのヴァリエーションにすぎないからです。

昔、僕は最小単位で突き詰めてやらずに、最初から指板全域を駆け巡ろうとしました。

でも、アイデアに乏しく、単に上下するだけみたいな感じで悩みました。

遠回りして、やっと狭い音域のヴァリエーションを増やす事の大切さに気づきました。

6. セカンダリードミナントへの対応

スケールではありません。

誰でも知っている、こんなパターンです。

- Em - E7 - Am

- C - A7 -Dm- G7

- C- C7 -F

次のコードへ強力に導くために、マイナー7やメジャー7を、ドミナント7に変えるヤツです。

「E7にはAハーモニックマイナーパーフェクト5thビロウで対応する」などと書かれています。

その説明は無駄です。

Aハーモニックマイナーパーフェクト5thビロウで、Eからの音の並びを想像できるでしょうか?

英語とコードトーンが分からない人は、Aハーモニックマイナーだと捉えるでしょう。

Aからスタートするハーモニックマイナーを弾いてしまうのです。

そうすると、E7のドミナント感が出ません。

ハーモニックマイナーを弾いたとしても、その中のE7のコードトーンを強調できないのです。

単純にEmの3rdであるGを、G# (メジャー3rd)に変えてやれば、それがハーモニックマイナーになるのです。

3rdに視点があるだけで十分です。

その意識さえあれば、フレーズの骨格、ドミナント感が出るように弾いているでしょう。

スケールなど考えずに、変わる部分だけ意識して弾いて下さい。

その方がよほどシンプルに捉えられます。

もう一つ、メジャーからマイナーに変わるパターンです。

Dm - G7 - C- Gm - C7 - F というチェンジの時です。

Cのキーなのに、Gmとなるとどうしたらいいか?

G7の時はB(3rd)をヒットし、Gmの時はBbに変えるだけです。

いちいちドリアンモードなんて考える必要はありません。

スケールで覚えて対処しようとすると、欲しい音が、欲しい時にヒットできません。

3rdを弾き分けられると、コードの響きをコントロールしている実感が湧くでしょう。

ルートや5thをしっかりマークできると、コード進行を表現できている感覚が持てるでしょう。

最初は難しいかもしれません。

だから超スローで練習しましょう。

自分がメジャーが欲しいと思った瞬間にメジャー3rdを、マイナーが欲しいと思った瞬間にマイナー3rdをヒットできるように指に仕込みましょう。

つまり一つのラインを弾いている最中に、3rdをどちらでも使えるようにするのです。

これが大切です。

メジャーの響きが欲しければ、ここをヒットすればいいんだなという感じを掴むのです。

逆にマイナーにしたければ、ここをヒットしなきゃいけないんだなと…

知るだけでなく、弾いて感じてみましょう。

そのためにはシンプルなベースだけのバッキングが適切です。

ちょっとここで確認したいのですが…

CAGEDシステムは必須

CAGEDシステムシリーズの記事を、是非参考にして下さい。

どこにどの音、コードがあるのかを極めるだけでなく、各種ヴォイシングについての深い理解を得る事となります。

CAGEDシステムをもう知っている、という人にもお勧めです。

7. トライアドをインターヴァルに分解

もしくは「単純化する必要はない」と思うかもしれません。

でも、「見えるはずが、見えていない」「聴こえているはずが、聴こえていない」のであれば、分解するしかありません。

トライアドの3音を、塊として弾くのは一つのやり方です。

インターヴァルも、一つのやり方です。

3音のうち、2音だけを弾くのです。

常に3音弾く、というわけではありません。

インターヴァルに分解し、往復するのは簡単です。

でも、ちょっと工夫します。

リストアップしました。

これが意外に難しいです。

実はすぐに反応できません。

インターヴァルの音の感じを掴めないまま、弾けていると誤解してしまいがちです。

12のパターンは、全て独立した素材として使えます。

トライアドでも、インターヴァルにすれば12のアイデアとなります。

それらをいつでも欲しい時に出せるようにしましょう。

上昇

- ルートから3rd=メジャー3rd

- ルートから5th=P5th

- 3rdから5th=マイナー3rd

- 3rdからルート=b6th、+5th

- 5thからルート=P4th

- 5thから3rd=6th

下降

- ルートから5th=P4th

- ルートから3rd=b6th、+5th

- 5thからルート=P5th

- 5thから3rd=マイナー3rd

- 3rdからルート=メジャー3rd

- 3rdから5th=6th

8. トライアドの中の1音だけでしばらく遊ぶ事の重要さを知る

1音だけでしばらく弾いていると、その音が印象づけられます。

「この音、よく聴いとけよ」

とやっておくと、次に弾く音が非常に効果的になるのです。

1音はメロディの上下の動きがなく、静止した状態です。

リスナーの耳がいったんニュートラルにされます。

それから低い音域から一気にアルペジオで駆け上がると、ちょうどバスケットボールでフェイントをかけられたような錯覚に陥ります。

弾くのが困難な、ワイドインターバルのフレーズに関心を奪われがちではありませんか?

しかし仕掛ける側としては、伏線を準備しておく周到さが実は重要なのです。

もう一つは、リズミックなアイデアを露骨に使えます。

1音だからこそ、リスナーはリズミックな動きに集中できるのです。

2音、3音と増えていくごとに集中するのが難しくなります。

リズムで遊ぶ時は、少ない音でやった方があからさまに聴かせられるのです。

こういった事に常に価値をおいていくと、少ない音で表現するのに長けていくでしょう。

「いかに効果的に聴かせられるか?」を課題にするといいですよ。

そのマスターである、ウエス モンゴメリーの演奏に知恵深さ、慈愛、謙遜を感じます。

僕にとってはオクターブなんてどうでもよくて、フレージングの明瞭さや聴かせ方のテクニックに心を奪われます。

価値観の問題でもある

共感出来ない人もいるでしょう。

感じるフィーリングを伝えたくて、伝わるように弾きたいと思っています。

そうすると、ムダな音をどれだけ削除するか?に焦点が向きます。

なぜなら、如何に効果的に伝えられるか?と思うからです。

キラーリックの応酬で圧倒するのではなく、文脈を考えるようになりました。

コピーしたリックを少し変形させて、それをペーストするアドリブでは、文脈が不自然になりがちです。

オーガニックにソロを発展させたければ、簡単なアイデアやモチーフを展開させていく事が自然です。

多分、このサイトに来られているあなたも、似た価値観を持っておられると思います。

もしくは、「アドリブ=仕込んだリックを披露する場」「上手いアドリブ=凄いリックをどれだけ沢山ストックしているか」という意見に疑問を抱いておられるかもしれません。

あるいはセッションなどで、すごく弾きまくっている人を見かけたとします。

第一印象は「うわぁ、凄い上手い」とビビります。

しかし何度か観るうちに慣れてきます。そして…

「すごい上手いけど、リックを継ぎはぎしているだけじゃない?やっぱりああいう風にやらないとウケないのかな…」

と、本質を追求する事に不安を抱いているかもしれません。

僕もその気持ちはよく分かります。

コミュニケーションの本質である、聴く事、相手に反応する事に興味がない、価値を置かない人は多分このサイトには来ないでしょう。

最初は素直に楽しめる事を、やっていればいいと思います。

でも、壁にぶち当たったり、疑問が湧いて来たら、これまで何気なく発してきた音について考える時が来たのでしょう。

その第一歩がコードトーンの勉強と言えます。

まずは最小限度の音でどこまで遊べるか?というテーマで練習するといいです。

ゆっくりだろうが、リズミカルだろうが、音が飛んでいようが、フレイジングをしっかり意識しましょう。

ここが大切です。

音をたった3音に削って(ペンタトニックはそれでも5音もある)なんとか音楽的に表現しようとなると、1音の重みを叩き付けられます。

これまでおろそかにしていた事が浮き彫りにされます。

ダイナミクス、リズミックなアイデアや音の伸ばし方、切り方、音色などに気をつけるほどによくなっていきますよ。

次はこちらへどうぞ

またこのブログでは、CAGEDシステムシリーズ、EADGCサイクルシリーズなど、ギタリストとして知っておくべき基礎を紹介してます。

まずはこちらのページへどうぞ。

大変参考になりました。これこそ、目からウロコですね。もっと深くあなたの教えを知りたいと思います。よろしくお願いします。

石田さん、温かいコメントを本当に感謝します。是非ご活用ください。僕もお役に立てるよう、がんばって書きます。これからよろしくお願いします。

4番目インヴァージョンの考え方が5番目の三角形の考え方と違うのはインヴァージョンの考え方がインターバルの考え方(ミクロ)で、三角形がフレージング(マクロ)の考え方としても良いのでしょうか

yamamotoさん、コメントを感謝します。

そうなんです!三角形というイメージ化で、フレージングにより意識が払われると思うんです。

スケール、インターヴァル、コードトーンといった音使い的な視点ばかりですと、表現が縮こまってしまうかと。

僕は細かい音使いを学んだら、あとはイメージに変換していく作業が大切だと思います。

すごいです、するどいご指摘で緊張してしまいました(汗)

なるほど!音使いからイメージですか!

そうですよね

よく考えたら素敵な演奏が音使いだけ気にしてできているとは考えにくいですよね(笑)

ちょっと頭が凝り固まってました(笑)

こちらこそご指摘ありがとうございます

とても勉強になります。四音のパターンが36という理由をもう少し教えて頂けませんでしょうか。24になってしまいます。宜しくお願い致します。

佐々木さん、コメントして下さりありがとうございました (^^)

実は、僕は36だと思っていたのですが、ご指摘を頂いて考え直したら違っていました(汗)

4音とはトライアドの音で4回弾くという意味です。R35の行き方が、まずRを最も低い音として始めると R35 とR53があります。

図の一番最初のパターンです。

これにもう一音加えるという事は、R35R R353 という弾き方となります。そして、R53の場合は、R53R と R535になります。

1つの三角形につき、4パターンとなるので=4×9=36という説明でした。

ところが、それでは甘かったです。

4音使えると、 R3R5 R5R3も弾けるという事を見落としていました。

それで6×9=54パターンとなります。

こんなにあるんですね…

トライアドだけだとアイデアがすぐに尽きてしまうのですが、こうして挙げてみると出来る事が沢山あることをお伝えしたかったのです。

基本の3音を上手く繰り出せるようになりたいですね。

ギター歴だけは長いです。ペンタトニックを使ったブルースならアドリブも弾けると思ってましたが、少しジャズに手を伸ばそうとしたとたんに行き詰りましたw。自分流にコードトーンを練習し始めた時に、こちらのページを知りました。目から鱗の記事ばかりです。ゆっくり時間をかけて読み、色々試してみたいと思います。貴重な内容ですね。

吉川泰生さん、温かいコメントをありがとうございます。

とても励まされました。

コードトーンを学ぶ事はとても大切です。

スケールを学ぶよりもコードトーンをしっかり練習されるといいですよ。

細かいコードチェンジに対応するにも、アウトフレーズを弾くにもやはりコードトーンをピンポイントでマークする必要があるからです。

このブログはとりわけ吉川さんのような方に向けて書いています。

ですのでもしよろしければ、困っている事を教えて下さい。

一生懸命記事を作成しているものの、何が役立つのかを想像しながらではいけませんので…

コメント欄ではなく、メールで送信して下さい。

kawaiさんのおっしゃっている「ムダな音をどれだけそぎ落とせるか」「できるかぎり音数を減らしてシンプルにすることで1音の価値を上げる」という内容にとても納得できます。

私の場合、バラバラに仕込んだリックを繋ぎ合わせることがカッコいいアドリブを弾くコツだと思っていましたが、結局どうしても脈絡のない、つぎはぎのアドリブになってしまい、壁にぶち当たっていました。

コードトーンを使い、R35の組み合わせによるシンプルなフレーズを弾くことによって、そのバリエーション、リズム、音の伸ばし方、休符の入れ方、などなど大事な部分がクローズアップされてきます。これらに意識を置くことで、より印象的なアドリブができるようになるのだと思い始めています(正直まだ不安もありますが)。

早速これらを意識しながら練習にいそしみます。

コボちゃんさん、コメントありがとうございました!

共感してくださりとっても嬉しいです(^^)

僕も音数=情報量が多いのが弾ける事だと思っていました。

ところが断捨離、シンプルライフに興味を持ち始めて、ものを厳選する意味を知りました。

厳選する基準に人それぞれの価値観が現れます。

そして残ったものはその人自身を表します。

これが音にも当てはまるかどうかは、人それぞれ意見が分かれるかもしれません。

僕にとっては腑に落ちるアイデアでした。

ものや情報が飽和状態なので、いかにそこから厳選するか?にセンスとかテクニックが問われると感じています。

でも見た目は地味になるので、初心者たちからすごいとか思われなくなるでしょう。

ただ、難解なテクニックなどは、これから先も少しずつ仕込んでいけますしね。

いわゆる見た感じ弾けると言うのでは、コボちゃんご自身のリスナーとしてのレベルが満足できなくなってしまったわけですね。

すごく真っ当な道を進まれていると僕は思います。

頑張ってくださいね!僕も精進します。